深夜,外卖骑手在江苏南京市迈皋桥地铁站旁的美宜佳超市里小歇。

邢原嘉摄(人民视觉)

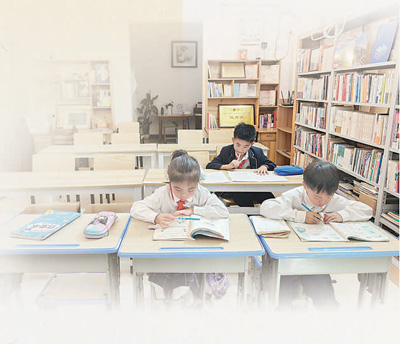

放学后,孩子们在广东广州市花都区花山镇小布村的“24小时书店”里做作业。

江永强摄(人民视觉)

山西太原市富力城小区门口的唐久便利店,店员帮老人送货。

唐久便利店提供

夜深了,走进便利店买一杯热饮,在书店读一本好书……随着夜间经济的兴起,越来越多商铺开始24小时营业。除了满足全天候的消费需求,他们有的为环卫工人、外卖骑手提供热水补给,有的为乡村读者提供阅读场所,有的为社区老年人提供数字化便民服务……民生温度往往蕴藏在点滴之中,人民群众的感受最直接、最真实、最深刻。近日,人民日报记者走进3家24小时营业商铺,记录下商铺里的温暖故事。

——编 者

乡村书店

书灯始终为村民们亮起

人民日报记者 姜晓丹

“锄禾日当午,汗滴禾下土……”周末,一场田间读书会在广东广州市花都区花山镇小布村的“书店农场”举办,二十几户亲子家庭参与其中,带队人江永强一边为大家讲解古诗,一边带孩子们体验真实“锄禾”场景,孩子们听得津津有味。

“能通过阅读增加知识,还能让小朋友接触大自然,这样的活动有意义。”不少家长说,来参加活动,是因为“24小时书店”多年的好口碑。

家长所说的“24小时书店”是小布村一家不起眼的小店。书店有300多平方米,配有活动室、阅读室。面积虽不大,做的事不少。书店全天候开放,书籍可购买,也可免费借走,村民没事就来看看书,孩子们放学也会来做作业,这里每月还会举办公益读书活动等。

“我小时候爱读书,但去图书馆得走到几公里外,有时也借邻居家的书看,那时起就有个开书店的梦想,想让村里的孩子能在家门口享受阅读的乐趣。”当被问及开书店的初衷,江永强回忆道。2017年,江永强回乡创业,开办了这间书店,而坚持夜晚开放,是因为他在深圳打拼时,常光顾一间24小时书吧,顾客可以随时阅读,“我希望自己的书店也能传递这种温暖。”

白天带亲子家庭研学,晚上回到书店,江永强又开始组织诗歌分享会。一些诗歌爱好者来到书店,围坐在一起,分享喜爱的散文诗歌,兴浓时还吟诵几句,“看到书店能为阅读爱好者提供一个交流的平台,就觉得自己没白干。”

晚上11点,江永强和店员收拾好东西准备离开,但书店仍是营业状态,店里零星的读者也没有被打扰。“一开始,我们轮流值班,但因为持续熬夜,有些店员离开了。”后来他干脆决定晚上不留人值班,茶水室、卫生间等贴上自助服务指引,并留下电话,读者如果有需要,可以随时呼叫,“书店开在乡村,这里民风淳朴,而且夜晚来店里的大多是爱书人,我相信他们。”

事实上,这间书店能够开到第八年,离不开经营思路的转变。江永强粗略算了一笔账,以前卖教辅、做培训是书店的主要收入,如今读书会及研学活动的收入则成了支柱,使书店基本能够实现收支平衡。

在江永强看来,如今这家书店能开拓新的业务,有这么多人愿意参加活动,与书店坚持做公益、做服务的初心密不可分。“这间书店除了有借阅图书的读者,还有路过歇脚的背包客,他们时常过来坐坐,我想这也是对书店、对我的信任,我希望不辜负这份信任,能一直坚持下去。”江永强说。

现场素描:

江永强的一天是忙碌的,但他的神情却自在而满足。在乡村推广阅读,对他来说是比赚钱更有意义的事,正是这份对公益的坚守,成为他的书店能够坚持下来的原因。

每次走进书店,江永强都会看看店里的一盏灯,这盏灯从开张起一直亮着,24小时不灭。江永强说,只要书店还在,这灯就会一直点亮,一直陪伴着爱书的人们。

暖心超市

在这能喝口热水歇歇脚

人民日报记者 姚雪青

“叮咚——欢迎光临美宜佳。”晚上9点,这家位于江苏南京市迈皋桥地铁站旁的超市迎来繁忙时刻。

放眼看,店内摆满了食品、日用品,一名长发姑娘挑选好鲜奶、三明治还有大桶水,走到柜台结账。“你好。”店长张生有印象,这是位“老面孔”,经常在这时来店里,她也代表着这家超市的最大客群——在附近居住或者换乘的市民。

迈皋桥地铁站周边有5个社区、约4万居民,这里还是城北片区的交通枢纽,每天有10万人次搭乘地铁,其中许多人顺路到超市购物。长发姑娘说,来这里买早餐,是她生活中一份小小的仪式感。

“叮咚”声不断,张生埋头结账,再抬眼就看到进来了一群拿着烤串的年轻人。正因这里客流密集,晚上的夜市红红火火,200多个摊位摆出300多米,每天吸引超过5000名消费者。

“早上5点半就有人来买早点,深夜三四点仍有夜市未散,我们店24小时都有顾客。”张生介绍,店员三班倒,他负责下午4点到晚上12点的中班段。

看到穿着红马甲的钱兆生走进来,张生就知道已经11点多了,因为他是交通枢纽的夜扫保洁员。“晚上10点半来,先把广场清扫一遍,休息一阵,再将夜市的垃圾清理一下,12点半下班。”钱兆生在柜台旁接了热水,坐下来休息。他指了指便利店玻璃上的提示:暖心驿站提供免费热水、爱心雨伞、充电服务……

一旁,还坐着等待接单的外卖骑手。“这里可以喝口热水休息一下。”外卖小哥于琮领记得,有一天突发暴雨,他浑身湿透冲进超市,不仅喝到了热姜茶,还借到了雨衣,此后他经常会来店里接杯水。

南京市栖霞区迈皋桥街道迈皋桥街社区党委书记杨琴说,社区与这家24小时超市积极联动,设立“暖心驿站”,为环卫工人、夜市管理人员、外卖骑手、社区志愿者提供热水补给、临时休憩等服务;社区同步调配资源,补充应急物资,携手构建便民服务网,在基层治理实践中,探索共建共享共治新模式。

张生翻开台账,店里每天有客流500人次,日均营业额6000元,扣除成本,每月利润1万元出头。一笔笔账单记录着的,是生活,也是民生。

现场素描:

台账记录的,是看得见的民生账本,但“看不见”的账本同样温暖。

什么是“看不见”的账本?便利店每天接待超过40人次的环卫工人、夜市管理人员、外卖骑手等民生服务领域的户外工作者。由于工作原因,他们大多只来得及接一杯热水,短暂休息十来分钟,几乎不产生“经济价值”。但在张生看来,这是更有意义的“为民账本”——一杯热茶中,升腾着24小时便利店的温暖,也蕴藏了城市治理的温度。

小区便利店

便民服务清单越拉越长

人民日报记者 郑洋洋

晚上8点,山西太原富力城小区门口的唐久便利店里,空调送出清凉的风。

“小殷,在你这避会儿暑!你帮我充个天然气费,再打印个东西。”80多岁的小区居民张奶奶推开门,冲着在货架间穿梭的店长殷关东爽朗一笑。

殷关东迎上去:“张奶奶来啦,是不是打印退休金明细?”他边说边扶张奶奶坐下。原来,张奶奶每月都会来店里打印退休金流水单,殷关东不仅帮忙打印,还会仔细帮老人核对金额。

富力城小区有20多栋楼,老年人居多,因为行动不便,有时候跑一趟,往往攒着好几件事一起办。

“小殷这孩子比亲人还贴心!”张奶奶逢人就夸。有一次,张奶奶急需买生活用品,可突然下起大雨,不得不给便利店打电话。殷关东二话不说,迅速挑选好物品,冒雨给老人送了过去,老人十分感动。

在这家24小时营业的便利店里,一张“便民服务清单”逐渐形成:代缴天然气费、水电费、话费;手机充电、打印复印、加热食品;雨天借伞、送货上门……这些服务就像一张细密的网,兜住了居民生活的细碎需求。

在许多居民眼里,门口的便利店越来越像综合服务窗口。近年来,太原市以满足居民日常生活基本消费和品质消费为目标,通过优化布局、补齐短板、提升多元化服务等,打造一刻钟便民生活圈,提升社区幸福指数。

70岁的李大爷拿着手机走进店里:“小殷,这手机又收不到验证码了!”殷关东一边耐心地帮老人清理缓存、设置网络,一边手把手教老人操作:“大爷,下次点这儿就能刷新,我给您设成大字体,看不清随时来叫我。”

上个月,王奶奶家的电子锁出现故障,但老人不知去哪里找人,就打了殷关东的电话。殷关东不仅联系了开锁师傅,担心老人饿着,还特意从店里热了包子带来。“奶奶,这都是我应该做的,咱们都是一家人!”面对老人塞来的感谢红包,殷关东笑着婉拒。

“接下来,我们还打算增加送洗衣物、回收旧衣、代缴物业费等服务。”殷关东指着正在调试的智能终端介绍,“以后居民下楼遛个弯的工夫,就能把生活琐事都办了。”

现场素描:

便利店说大也不大,但东西不少:打印机、饮水机、微波炉、雨伞等一应俱全。缝缝补补、帮忙开锁,这些“针头线脑”的小事,构筑起城市的烟火气。

便利店工作人员不多,但忙的事情不少:不时有路过的熟人冲店长打招呼,有时找店里帮忙或者提点建议。或许,有烟火气的并不是24小时的店面,而是尽心服务的人。

《人民日报》(2025年07月04日19版)

未经允许不得转载:综合资讯 » 二十四小时营业商铺的为民账本(体验·民生一线观察)