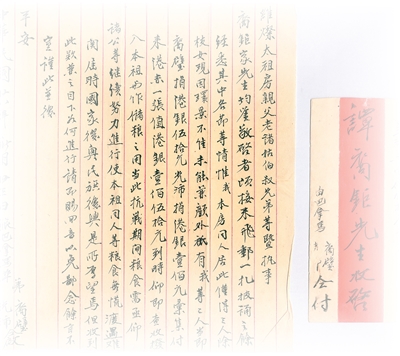

1939年1月23日,巴拿马华侨谭裔璧等给父老的信。信中有“届时国家复兴,民族复兴,是所厚望焉”等句。罗达全供图

“伏希各兄弟在家努力为国,务达抗日最后胜利。”

“是后胜利必属于我,贼到底失败。”

“渡过难关,届时国家复兴,民族复兴,是所厚望焉。”

……

翻开抗战时期的侨批,一字一句,力透纸背。

侨批,亦称“银信”,是海外华侨通过民间渠道寄往家乡的汇款凭证与家书的合称。抗战烽火中,一封封跨洋而来的手札,不仅承载对亲人的深切嘱托,更成为华侨心系故土、支援抗战的历史见证。

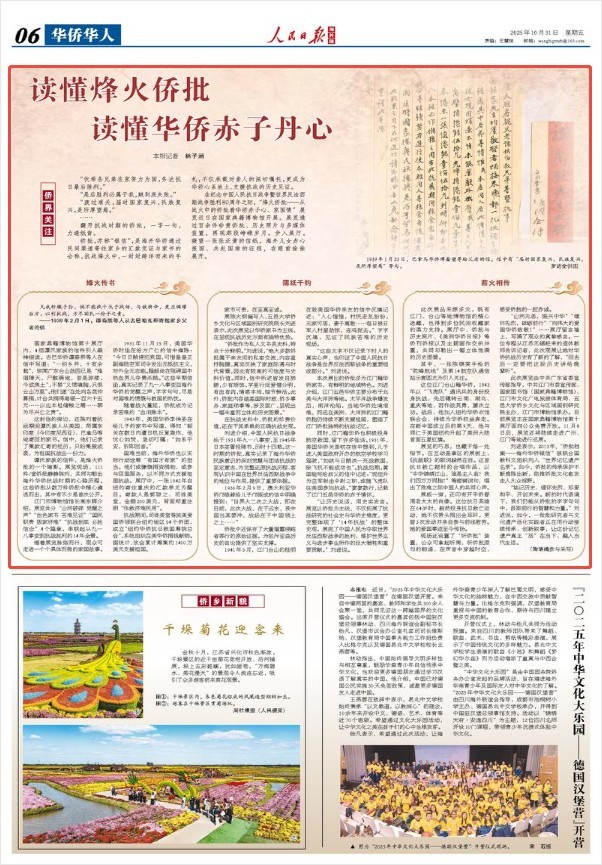

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,“烽火侨批——从战火中的侨批看华侨赤子心、家国情”展览近日在国家典籍博物馆开展。展览通过百余件珍贵侨批、历史照片与多媒体装置,再现那段峥嵘岁月。步入展厅,凝望一张张泛黄的信纸,海外儿女赤心报国、共赴国难的征程,在眼前徐徐展开。

烽火传书

凡我轩辕子孙,倘不能执干戈于战场,与敌拼命,更应绸缪后方,以利抗战,方尽国民一份子之责。

——1939年2月1日,谭裔熙等人从古巴哈瓦那寄给家乡父老的信

国家典籍博物馆第十展厅内,4组谭氏家族的信件引人凝神细读。古巴华侨谭裔熙等人在信中写道:“一别乡井,十有余载”,惊闻广东台山故园已是“烽烟障天,尸骸满地,昔是琼楼,今成焦土”,不禁“义愤填胸,只恨云山万里”。他们遂“在处向各昆仲募捐,计合共捐得港银一百六十五元……以应本祖储粮之需……聊为尽兴亡之责”。

这封信的旁边,还陈列着抗战期间谭氏族人从美国、荷属东印度(今印度尼西亚)、巴拿马等地寄回的家书。信中,他们记录了集款汇寄的经历,只盼集腋成裘,为祖国抗战出一份力。

谭氏家族的信件,是烽火侨批的一个缩影。展览现场,111件/套侨批静静陈列,共同勾勒出海外华侨抗战时期的心路历程。这些侨批从数万件侨批中精心遴选而出,其中有不少是首次公开。

江门市博物馆馆长高东辉介绍,展览共分“山河破碎 觉醒之声”“血色家书 苦难见证”“国民职责 毁家纾难”“抗战到底 必胜信念”4个篇章,串联起从九一八事变到抗战胜利的14年全景。

循着展览脉络而行,观众可走进一个个具体而微的家国故事。

1931年11月15日,美国华侨时佳在给方广仁的信中痛陈:“今日日贼侵犯我国,可惜皇皇正副海陆空军司令发出无抵抗主义,对外全无志能。腼颜尚在阻碍国中热血男儿夺勇杀贼。”这些早期信函,真实记录了九一八事变后海外华侨的觉醒之声,字字句句,尽是对国难的愤慨与救国的热忱。

随着战火蔓延,侨批成为记录苦难的“血泪账本”。

1943年,美国华侨李伸圣在给儿子的家书中写道,得知“韶关在数日内遭日机反复轰炸,他忧心如焚,急切叮嘱:“如系平安,祈即回音。”

国难当前,海外华侨也以实际行动诠释“有国才有家”的担当。他们或慷慨捐资捐物,或参与回国服务,以不同方式支援祖国抗战。展厅中,一张1942年自纽约寄往重庆的汇款单尤为醒目。寄款人是郭琼之、司徒美堂,金额200美元,背面郑重注明“作救济难民用”。

抗战期间,司徒美堂等旅美爱国侨领联合纽约地区54个侨团,成立“纽约华侨抗日救国筹饷总会”,系统组织在美华侨捐钱献物。据统计,该会累计筹集约1400万美元支援祖国。

薄纸千钧

家书可贵,在至真至诚。

展陈大纲编写人、五邑大学侨乡文化与区域国别研究院院长刘进表示,此次展览以华侨家书为主线,在呈现抗战历史方面有独特优势。

“侨批作为私人文书类史料,特点十分鲜明。”刘进说,“绝大多数侨批属于亲友间的私密交流,内容直抒胸臆,真实反映了家庭际遇与时代背景,因此有较高的可信度与史料价值。同时,信中所述皆发自肺腑,少有矫饰,字里行间爱憎分明,有血有肉,情感丰沛,细节鲜活。此外,侨批内容涵盖国际时政、侨乡事务、家庭琐事等,涉及面广,呈现出一幅丰富而立体的历史图景。”

在抗战史料中,侨批的珍贵价值,还在于其承载的正确抗战史观。

刘进介绍,中国人民抗日战争始于1931年九一八事变,至1945年日本签署投降书,历时十四载。这一时期的侨批,真实记录了海外华侨民族意识的深刻觉醒与团结抗战的坚定意志,为完整还原抗战历程、客观认识中国在世界反法西斯战争中的地位与作用,提供了重要依据。

1936年2月9日,澳大利亚华侨邝修錄给儿子邝振成的信中明确提到:“世界大二次之大战,即在目前,此次大战,在于远东,我中国当其要冲,战场在于中国领土之上……”

侨批中还保存了大量揭露侵略者罪行的原始证据,为驳斥歪曲历史的言论提供了坚实支撑。

1941年3月,江门台山的桂明在致美国华侨亲友的信中沉痛记述:“人心惶惶,村民走乱纷纷,无家可居,妻子离散……每日被日军入村屋劫掠,连鸡捉去。”字字沉痛,见证了民族苦难的历史现场。

“这些文字不仅记录下时人的真实心声,也印证了中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分。”刘进说。

本次展出的侨批多为江门籍华侨家书,有鲜明的地域特色。刘进介绍,江门五邑华侨主要分布于北美与大洋洲等地。太平洋战争爆发后,南洋沦陷,当地华侨处境艰难,而远在美洲、大洋洲的江门籍侨胞仍持续不断支援祖国,塑造了江门侨批独特的抗战记忆。

同时,江门籍华侨也积极投身航空救国,留下许多佳话。1931年,美国华侨关崇初在信中提到,儿子进入美国政府开办的航空学校学习驾驶,“如欲与日贼决一死战救国,除飞机不能成功也”。抗战后期,黄国铨写给叔父的信中记述:“现侄升为空军射击中尉之职,或随飞虎队往美国参加抗战。”寥寥数行,记载了江门五邑华侨的赤子情怀。

“让历史说话,用史实发言。展览以侨批为主线,不仅拓展了抗战研究的社会史与华侨史维度,更完整体现了‘14年抗战’的整体史观,展现了中国人民为夺取世界反法西斯战争的胜利、维护世界正义与进步事业所作的巨大牺牲和重要贡献。”刘进说。

薪火相传

此次展品来源多元,既有江门、台山等地博物馆的精心选藏,也得到多位民间收藏家的鼎力支持。展厅中,侨批与历史照片、《美洲华侨日报》等侨刊侨报以及主题画作交织并置,共同勾勒出一幅立体饱满的历史图景。

其中,一张陈锦棠手绘的“驼峰航线”及第14航空队通信站示意图尤为引人关注。

这位江门台山籍华侨,1943年以“飞虎队”通讯兵的身份投身抗战,先后辗转云南、湖北、重庆等地,因作战英勇,屡次立功。战后,他加入纽约华侨衣馆联合会,持续为华侨权益奔走。在新中国成立后的第9天,他与同仁于美国纽约升起了美洲大陆首面五星红旗。

展览的巧思,也藏于每一处细节。在互动盖章区的展板上,《抗敌歌》的歌词赫然在目。这首抗日救亡题材的合唱作品,以“中华锦绣江山,谁是主人翁?我们四万万同胞!”等铿锵词句,唱出了危难之际中国人的共同心声。

展板一旁,还印有开平侨眷周老太太的肖像。这位抗日英雄在64岁时,毅然投身抗日救亡运动,她不仅带头捐出金耳环,更曾3次发动并亲自参与前线慰劳。她的爱国事迹至今传扬。

现场还设置了“听侨批”装置,公众可拿起听筒,听侨批原句的朗诵,在声音中穿越时空,感受侨胞的一腔赤诚。

“山河无恙,振兴中华”“缅怀先烈,砥砺前行”“向伟大的爱国华侨致敬!”……展厅留言墙上,写满了观众的真挚感言。一位专程从江苏无锡赶来的退休教师告诉记者,此次观展让她对华侨抗战历史有了新的了解,“回去后一定要把这段历史讲给晚辈听”。

此次展览由中共广东省委宣传部指导,中共江门市委宣传部、国家图书馆(国家典籍博物馆)、江门市文化广电旅游体育局、五邑大学侨乡文化与区域国别研究院主办,江门市博物馆承办。目前展览正在国家典籍博物馆第十展厅面向公众免费开放。11月8日后,展览还将陆续走进广州、江门等地进行巡展。

刘进表示,2013年,“侨批档案——海外华侨银信”被联合国教科文组织列入“世界记忆遗产名录”。如今,侨批的传承保护不断推陈出新,助推侨批文化愈发走入大众视野。

“铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。新的时代语境下,我们仍能从侨批的字字句句中,汲取前行的智慧和力量。”刘进说,如今,一批批研究者与文化遗产活化实践者正在用行动接续传承、创新叙事,让这份记忆遗产真正“活”在当下、融入当代生活。(本报记者 林子涵 陶语嫣参与采写)

《人民日报海外版》(2025年10月31日 第 06 版)

未经允许不得转载:综合资讯 » 读懂烽火侨批 读懂华侨赤子丹心(侨界关注)