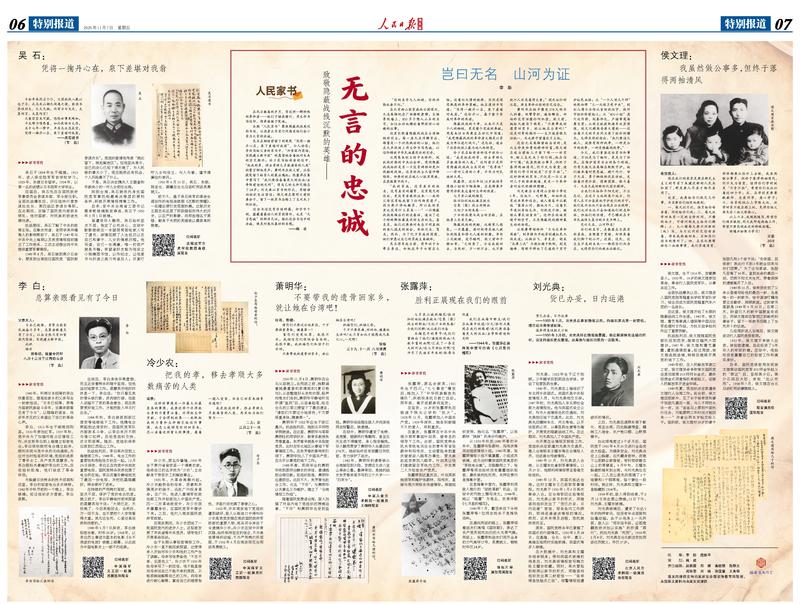

吴 石

吴石遗书

原解放军艺术学院教授曲敬国配音

李 白

李白写给父亲的信

中国煤矿文工团一级演员瞿弦和配音

冷少农写给母亲的信。

冷少农

中国煤矿文工团一级演员何恺鹏配音

中国儿童艺术剧院一级演员王俪桦配音

萧明华写给兄嫂的信。

张露萍

张露萍手迹

译制片导演张筠英配音

刘光典

北京人民艺术剧院一级演员孙星配音

侯文理家庭合影

配音演员任亚明配音

侯文理写给儿子的信

在风云激荡的岁月,有这样一群特殊的革命者——他们于暗夜潜行,用生命书写信仰,将牵挂凝于笔端。

本期“人民家书”聚焦隐蔽战线英烈的书信,让读者从字里行间感受他们舍小家为大家的赤诚。

吴石在牺牲前留下的绝笔“凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁”,令人动容;李白写给父亲的家书中,“加紧国内团结,实现建立新中国”的愿望饱含着他对未来的坚定期许;冷少农写给母亲的信中,“把我的孝,移去孝顺大多数痛苦的人类”的誓言掷地有声;萧明华在就义前,从容提笔留下给家人的最后嘱托;张露萍在集中营写下“我们要准备着更大的流血/去争取前途的光明”,将自己的生命定格在了24岁;刘光典以家书的形式,用暗语向组织发出密信;侯文理在黎明之前别妻舍子,留下一纸家书后踏上了生死未卜的征途。

这些书信没有华丽辞藻,却字字千钧,蕴藏着最动人的家国情怀,也是“无言忠诚”的鲜活见证。铭记这些书信中的赤诚,便是对英烈最好的告慰。

——编 者

吴 石:

凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁

十余年来风尘仆仆,又因抗战八载以迄于今,戎马关山都无闲逸之境,致读书养性功夫,大大欠缺。而有今日失足,夫复何言,夫复何言!

天意茫茫未可窥,悠悠世事更难知。

平生殚力唯忠善,如此收场亦太悲。

五十七年一梦中,声名志业总成空。

凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁。

——吴石遗书

(节 选)

▶▶▶家书背后

吴石于1894年生于福建。1915年,进入保定陆军军官学校学习。1929年,东渡日本留学。1934年,以第一名的成绩从日本陆军大学毕业。

回国后,吴石先后在囯民政府军事委员会参谋本部、军令部任职。全面抗战爆发后,历任桂林行营参谋处处长、第四战区参谋长等职。在此期间,目睹了国民党内部派系倾轧,他对国家、对民族的前途充满忧虑。

抗战期间,吴石了解了中共的政策主张。在挚友何遂、老同学吴仲禧等人的影响帮助下,吴石于1947年与中共中央上海局以及我党情报组织建立了工作联系,之后主动提出向中共提供重要军事情报。

1949年8月,吴石接到蒋介石命令,要其到台湾担任国民党“国防部参谋次长”。党组织曾请他考虑“就此留下,转赴解放区”。但他坚决表示,自己的决心已经下得太晚了,为人民做的事太少了,现在既然还有机会,个人风险算不了什么。

于是,吴石决定携夫人王碧奎和年龄尚小的一对儿女前往台湾。

刚到台湾,吴石就依托身处国民党军事机构最高决策层的便利条件,积极开展情报搜集工作。

后来,受中共台湾省工委书记蔡孝乾被捕叛变牵连,吴石于1950年3月1日被捕。

虽遭受非人酷刑,吴石始终坚贞不屈,抱定了必死决心,在狱中断断续续在一本画册背面给家人写了遗书,深情回顾了人生经历以及自己和妻子、儿女的情感历程。他写道,自己一生清廉,唯一的资产就是书籍。希望诸好友能为他设立小规模图书馆,以作纪念,让他爱书与好读之美习传诸后人;反复叮咛儿女知自立,与人为善,谨守清廉俭朴家风。

1950年6月10日,吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦在台北马场町刑场英勇就义。

前不久,基于吴石将军的革命生涯创作的电视连续剧《沉默的荣耀》,一经播出便引发观剧热潮。这部历史正剧忠实还原了那段隐秘而伟大的历史,以庄严的影像,向那些埋名于黑暗、献身于光明的英雄致以最崇高的敬意。

李 白:

总算亲眼看见有了今日

父亲大人:

日本已投降,男等为国家民族奋斗多年,总算亲眼看见有了今日。以后当然只有加紧国内团结,实现建立新中国。

此祝

福安

男华初、媳慧中同叩

八月十三日于江西铅山县

(节 选)

▶▶▶家书背后

1945年,听闻日本投降的李白欣喜若狂,提笔给家乡的父亲写去一封家信说,“日本已投降,男等为国家民族奋斗多年,总算亲眼看见有了今日”,以隐晦的语言,向多年未见的父亲道出了自己的革命心声。

李白,1910年生于湖南浏阳县。1930年参加红军。1937年秋,党中央为了加强对敌占区情报工作,决定派李白到上海建立秘密电台。李白很快就把电台建立起来,顺利实现与党中央的无线通联。为应对当时险恶的环境,党组织选派了青年女工、共产党员裘慧英,与李白假扮夫妻掩护李白的工作。后经组织批准,他们结成了革命伴侣。

为躲避日伪特务的技术侦测和巡查,李白的秘密电台多次转移。1942年中秋节前的一个晚上,李白被捕。经过组织多方营救,李白获释。

出狱后,李白身体非常虚弱,而且还受着特务的暗中监视,但他迫切地要求工作。裘慧英劝他好好休息一下,李白说:“你只看见我的骨头被打断,皮肉被打破,但敌人动摇不了我的革命意志,现在我要更好地工作,才能把敌人早日打出去。”

1944年秋,李白被派到浙江淳安等地做地下工作。他携电台乘船到达淳安时,因国民党军队内部派系斗争,以李白来历不明为借口扣押。后经党组织交涉,次日即获释。随后,党组织将李白派到江西铅山工作。

抗战胜利后,李白再次回到上海继续工作。1948年,电台工作的重要性和危险性交织在一起。12月29日深夜,李白正在向党中央拍发重要电报,国民党特务突然包围了电台所在地。李白沉着冷静地拍完了最后一份电报,并把机器隐藏好,特务便冲了进来。

在持续的严刑拷打面前,李白坚贞不屈,保护了党的电台机密。就义前夕,李白平静地对前来探望的裘慧英母子说:“大局已定,天快亮了,今后我能回去,当然好,万一回不去,也不要把个人安危看得太重。我无论生死,心里总是坦然和欣慰的。”

1949年5月7日深夜,李白被秘密杀害,时年39岁。1958年,以李白烈士事迹为蓝本的电影《永不消逝的电波》被搬上银幕,从此成为中国电影史上一部不朽经典。

冷少农:

把我的孝,移去孝顺大多数痛苦的人类

母亲:

这样的事情是一件最大而最复杂的事情,我要这样干非得把全身的力量贯注着,非得把生命贡献,才会得到效果……我既把我的力量和生命都交给这件事情,我怎么能够有时间回家来,忍心丢着这样重大的事情,看着一般人受苦,而自己回家来独享安逸呢?

我是把我的孝,移去孝顺大多数痛苦的人类,忠实地为他们努力……

二儿:农

三月三十一日

(节 选)

▶▶▶家书背后

冷少农,原名冷肇隆,1900年生于贵州省瓮安县一个清寒农家。他将自己的名字改为“少农”,立志献身于劳苦农工的解放事业。

1925年,大革命高潮兴起。冷少农毅然告别母亲、贤妻和未满周岁的独子,远赴广州投身革命。在广州,他进入黄埔军校政治部工作并秘密加入中国共产党。四一二反革命政变中,冷少农因未暴露身份,在国民党军中潜伏下来。之后,他打入南京国民政府军政部。

在南京期间,冷少农团结了一批国民党内的进步人士,还秘密发展了宋良诚等中共党员,领导他们开展革命活动。

由于长期从事秘密情报工作,冷少农一直不能回家探望,这使得亲人开始对冷少农和他的工作产生了误解。母亲写信责备他“不忠不孝、忘恩负义”,冷少农于1930年给母亲写了一封回信,他不能直接向母亲说自己不能尽孝的原因,只能委婉地解释自己的工作,向母亲进行耐心解释,禀告自己的理想抱负,字里行间充满了拳拳之心。

1932年,中共南京地下党组织遭到破坏,敌人从叛徒口中得知冷少农是我党安插在南京国民政府军政部的重要人物,宪兵司令亲自下令逮捕冷少农。冷少农在狱中非常沉稳,始终保持坚定的信念,不为高官厚禄所动摇,不为严刑拷打所屈服,于1932年6月在南京雨花台刑场英勇就义。

萧明华:

不要带我的遗骨回家乡,就让她在台湾吧!

柱哥、香嫂:

请您们不要过分地哀伤,千万要保重身体,健康第一!

害您们受冤枉罪,我很不安。我相信您们很快会自由的。我很平静。我祝福您们和孩子们安好。

不要带我的遗骨回家乡,就让她在台湾吧!

祝福您们,祝福父母。

千万不要哀痛,好好地、健康地生活吧!也只有如此才能慰我九泉之心。一定啊!

明华

三十九.十一月.八日清晨

(节 选)

▶▶▶家书背后

1950年11月8日,萧明华在台北从容就义。去刑场之前,她默诵着她最喜爱的李清照的《夏日绝句》,从容整理好头发和衣服,轻声向难友们告别。萧明华平静地听完所谓“宣判”后,从容拿起笔,给在台北的三哥三嫂留下了最后遗言,“请您们不要过分地哀伤,千万要保重身体,健康第一”。

萧明华于1922年出生于浙江嘉兴。抗战胜利后,她到北平师范学院就读。在这里,萧明华与哥哥萧明柱的同学好友、教育系教授朱芳春重逢。朱芳春早就是中共秘密党员,此时在华北地区从事地下军事情报工作。在朱芳春的影响和引领下,萧明华加入了中国共产党,在北平从事党的地下工作。

1948年春,即将毕业的萧明华收到恩师台静农的来信,邀请她到台湾任教。经组织批准,萧明华应邀前往。此后不久,朱芳春也赴台工作,化名“于非”,与萧明华以夫妻名义为掩护,建立了“台湾情报工作组”。

随着国民党溃退台湾,敌人加强了对岛内地下党组织的搜捕迫害,“于非”和萧明华也受到监视。萧明华设法稳住敌人并向其他同志报警后,被逮捕。

在狱中,萧明华遭受了电椅、老虎凳、捆绑吊打等酷刑,甚至五天五夜不得睡觉,身心饱受摧残。非人酷刑贯穿了萧明华人生最后的278天,她却始终没有泄露任何机密,有力保护了战友。

1982年,萧明华的遗骨被从台湾接回到大陆,安葬在北京八宝山革命公墓。墓碑背后,是她的战友朱芳春亲笔书写的三个大字——“归来兮”。

张露萍:

胜利正展现在我们的眼前

七月里山城的榴花/依旧灿烂地红满在枝头/它象(像)战士的鲜血/又似少女的朱唇/令我们沉醉/也让我们兴奋

石榴花开的季节/先烈们曾洒出了他们/满腔的热血/无数丰富的血啊/汇成了一条巨大的河流/这七月的红河啊/它冲尽了民族百年来的/耻辱与仇羞

我们在血海中新生/我们在血海中迈进/今天/胜利正展现在我们的眼前/我们要准备着更大的流血/去争取前途的光明

——1944年,张露萍在息烽集中营写的诗《七月里的榴花》

▶▶▶家书背后

张露萍,原名余家英,1921年生于四川。“七七事变”爆发后,她加入了“中华民族解放先锋队”,积极投身抗日救亡活动。同年底,离开成都奔向延安。

在延安,16岁的张露萍先后就读于陕北公学和“抗大”。1938年10月,张露萍加入中国共产党。1939年深秋,她告别新婚不久的爱人,来到重庆。

在重庆,张露萍在中共中央南方局军事组叶剑英、曾希圣的领导下工作。此前,国民党特务机关军统电讯总台的青年军官张蔚林和冯传庆,主动冒险来到重庆曾家岩八路军办事处,要求奔赴延安参加八路军。叶剑英让他们继续留在军统内工作,并发展二人为秘密共产党员。

张露萍到达重庆后,叶剑英派她领导和掩护张蔚林、冯传庆,直接与南方局联系传递情报。根据组织安排,她化名“张露萍”,以张蔚林“妹妹”的身份作掩护。

从1939年秋到1940年春的半年中,张露萍与张蔚林、冯传庆等同志组成情报小组。1940年春,张露萍情报小组不慎暴露,小组成员被捕,成为当时震惊国民党高层的“军统电台案”。百般酷刑之下,张露萍等同志始终没有暴露组织秘密,最终被判处死刑,关押在贵州息烽集中营。

在息烽集中营内,张露萍利用敌人推行的“狱政革新”机会,在狱中的刊物上撰写诗文。1944年,她以“晓露”为笔名,发表诗歌《七月里的榴花》。

1945年7月,戴笠亲自下令将张露萍等7位同志枪杀于息烽快活岭。

在通向刑场的路上,张露萍领着战友们高唱《国际歌》,表达了共产党员视死如归的大无畏气概。刑场上,张露萍和战友们用尽全身的力气高呼口号,英勇就义,牺牲时年仅24岁。

刘光典:

货已办妥,日内运港

货已办妥,日内运港

——1950年1月,刘光典在拿到情报以后,向组织发出第一封密信,暗示近日将传递到港。

俊弟得急性脑炎亡故

——1950年3月初,刘光典所在情报组暴露,他在躲避特务追捕的同时,设法向组织发出警报,这是他与组织的最后一次联系。

▶▶▶家书背后

刘光典,1922年生于辽宁抚顺。少年辍学后到药店当学徒,学会了经营医药生意。

1946年,刘光典在上海结识了东北同乡洪国式。洪国式是中共秘密情报人员,与刘光典相交日深。1947年初,刘光典加入东北局社会部大连情报处。他与洪国式设立公司,作为大连情报处的交通站,刘光典担任地下交通员。此后,刘光典先后辗转东北、河北等地,以开设医药公司、从事医药生意等为掩护,开展党的隐蔽战线工作。在这期间,刘光典加入了中国共产党。

为开展在台情报及联络工作,党组织决定派遣刘光典为交通员,潜入台湾联系王耀东等在台情报人员,往返港台传递情报。

1949年10月,刘光典进入台湾,从王耀东处拿到军事情报。11月27日,他顺利将情报带至香港交给组织。

1949年12月,洪国式抵达台湾。这时王耀东又已获取军事情报。刘光典于1950年1月6日再次奉命入台。在台湾取回这些情报后,刘光典以家书的形式,用暗语向组织发出了“货已办妥,日内运港”密信,报告岛内工作顺利,即将返港递送情报的情况。然而,还未来得及启程,危机就猝然而至。

原来,国民党特务早已掌握了洪国式的行踪情况。1950年2月28日,在基隆、台北、台中、嘉义、高雄五地同时实施抓捕,洪国式等多人被捕。

在大抓捕中,刘光典和王耀东侥幸脱身。得知洪国式被捕的消息后,刘光典将情报密写稿交给王耀东收藏。同时,再次冒险到邮局以家书的形式,用暗语向组织发出第二封密信——“俊弟得急性脑炎亡故”,报警情报组遭破坏的情况。

之后,刘光典迅速乘车南下彰化、再至台南,四处躲避搜查,辗转工人宿舍、农户牲口棚、山野草寮中。

如此艰难度过3个多月后,国民党于1950年4月30日进行全岛突击大检查。为确保安全,刘光典决定上山躲避,白天藏身密林,夜晚下山到群众家借宿,有时彻夜睡在山上的草寮里。9月中旬,王耀东躲避抓捕来到台南,与刘光典住在一起。二人在山里先后搭建了3个地寮和1个稻草堆,每个寮住一段时间。就这样,刘光典和王耀东一直躲藏到1954年。

1954年初,敌人得到线索,于2月12日突击围山搜捕。13日下午,刘光典、王耀东被捕。

刘光典被捕后,遭受了长达5年的拘押审讯,但没有半点屈服和丝毫动摇。由于从他身上一无所获,敌人以“用非法手段,企图推翻政府并加以实施”的所谓“罪行”,判处刘光典“死刑”。1959年2月4日,刘光典在台北新店安坑刑场壮烈就义,年仅37岁。

侯文理:

我虽然做公事多,但终于落得两袖清风

希贤我儿:

现在我们的国家是要在新民主主义的号召下来建设新的人民共和国了,那是要人尽其才物尽其用了。

这里,我要给你们规定几件事,并且要你们切实地做到:

一、每天记日记,按月给你母亲看,同时给你们改;二、每天放学回来有一定的自修时间,不懂的地方,可请问胡先生给你们解释;三、大小楷每天要不间断的(地)写,与日记同时交你母亲看,将来我西南回来,当知你们读书的情形了;四、在农忙要帮助你二叔做事情,我们家道清贫,样样都要从俭朴上去做,我虽然做公事多,但终于落得两袖清风,仍不失为清贫,值得你们学的就是“不贪不拍”,希望你们永远记着这四个字;五、在学校里要尊敬教师、友爱同学,虚心学习;六、由家到桃山上学路太远,放学回家不能在路上玩,免得你祖父母及你二叔父母挂心。

以上六点,我随想随写,希望你们确实做到,明天我即赴西南工作,希望不要忽视我这封特殊函嘱。

特嘱并盼努力学习!

父谕

30/9

(节 选)

▶▶▶家书背后

侯文理,生于1916年,安徽萧县人。1935年,19岁的侯文理参加革命,奉命打入国民党军队,从事兵运工作。

全面抗战爆发以后,侯文理进入国民党陆军辎重兵学校军官队学习,结业后成为囯民党辎重汽车六团的一名连长。

在这里,侯文理开始了长期的隐蔽战线工作生涯。1943年,侯文理、曹艺等奉调入缅保障中囯远征军赴缅对日作战,为抗日战争胜利作出了重要贡献。

抗战胜利后,侯文理随国民党部队回到西安,继续在辎汽六团潜伏。1947年,侯文理和曹艺暴露,遭到通缉捉拿。经过周旋,侯文理逃脱追捕,转移后继续开展党的地下工作。

1949年初,在人民解放军渡江之前,侯文理受命争取策反国民党汤恩伯部第203师师长金式,最终促使金式同意择机率部起义,迎接人民解放军开进金华城。

1949年夏,党组织决定派遣侯文理打入台湾工作。赴台前,侯文理回到家中,见了长子侯希贤和妻子张励凡最后一面,与儿子同枕长谈一夜,说“爸爸马上要到外面执行任务,可能要两三年时间才能回来……”并拿出两本字帖交给儿子。临别前,侯文理对29岁的妻子张励凡和3个孩子说:“先保国、后保家!我此行不到3年就会回来与你们团聚。”为了这句承诺,张励凡苦等了56年,直到生命的最后一刻,仍然不知丈夫生死,带着深深的遗憾离开了人世。

1949年10月,侯希贤收到了父亲从香港写给他的最后一封、也是唯一的一封家书,信中谆谆叮嘱他要立志勤学、照顾家庭。这封家书落款是1949年9月30日,在第二天,盼望已久的新中国就宣告成立,而侯文理却在黎明之前毅然别妻舍子,留下一纸家书后踏上了生死未卜的征途。

几经周折进入台湾后,侯文理成功打入国民党保密局。

1953年,侯文理不幸被人出卖,被秘密逮捕,自此经受了5年非人的牢狱折磨。在狱中,他始终没有暴露自己的秘密工作和真实身份。

后来,国民党保密局发现侯文理策动国民党军203师金华起义的“罪证”后,呈报蒋介石。蒋介石阅后大怒,亲批“处以死刑”。1958年7月,侯文理在台北马场町刑场慷慨就义。

统 筹:李 舫 庞叙平

策 划:熊 建

谨此向提供支持的国家安全部宣传教育局致谢,本版图文资料均由国安宣提供

《人民日报海外版》(2025年11月07日 第 06 版)

《人民日报海外版》(2025年11月07日 第 07 版)

未经允许不得转载:综合资讯 » 无言的忠诚(人民家书)