每年新春,鲍鱼例必出现在贺年酒席与春茗聚餐中,取其兆头好、鲜味浓郁,据说更有滋阴补脾的食疗作用,其象征意义从“鲍参翅肚”以“鲍”居首可见一斑。南非鲜鲍更是粤菜酒楼筳席首选,原只上碟可售接近2000港元,是全球需求量最高的鲜鲍之一。但近年,南非野生鲍鱼的滥捕与走私现象泛滥,使得这南非海岸的原生物种面临绝种危机。

“南非的野生鲍鱼较重,鲜味与质感都比以人工饲养的日本吉品鲍鱼与澳大利亚鲍鱼好一点。”“香港阿一鲍鱼”总经理刘哲宇接受端传媒访问时如此解释,“我们的南非鲜鲍全经由合法途径入口的,那些走私的应该是干鲍,在香港倒没怎么听说过。”

但在南非最大的城市约翰内斯堡,走私鲍鱼是当地媒体关注的重点议题之一,当地有不少从事打击非法野生动物交易的保育人士皆相信,走私鲍鱼与象牙及犀牛角交易背后所牵涉的利益实是一环扣一环,同样受中国市场需求所带动。

在市中心的旧唐人街,只有几家华人商店营业,街上行人寥落,较难想像这曾经是19世纪南非淘金热以降华工聚落生息的社区。不少商户都在店外加设大闸与防盗装置,当地华人说,因为旧唐人街治安日差,很多华人店主与华裔新移民相继迁至西罗町(Cyrildene)大街的“新唐人街”,甚至为此筹建了一个大牌坊。

仍留在旧唐人街的老一辈华侨,大多来自广东番禺或顺德一带。不少在南非本土出生的移民后代,受益于1994年种族隔离结束后的政策开放,纷纷接受高等教育并从商。大街上的华侨会馆,成为了乡亲联谊的去处、华人脱离二等公民身份的历史见证。

也许是因为社群地位与尊严得来不易,这些“旧移民”似乎很小心翼翼,将自己与从事“不法勾当”的中国人区分开来。在华侨会馆内,一个年约六十岁的妇人用广东话对我说,“毕竟私自买卖鲍鱼是犯法的,这里没有华人愿意说话的,也不会随便介绍知道行情的人。”南非杜省中华公会会长潘明怡则说,“因为政府对鲍鱼的牌照管制非常严格,只有一两间持牌餐室,能合法地采购并销售新鲜鲍鱼。至于走私问题,我想大多与新侨有关。”

来到西罗町,一种不成文的地下市场活动模式隐约见形。在其中一家海鲜批发店内,我向福建籍的年轻女店员问及干鲍的价格。一脸腼腆的她答,“我们这里不卖鲍鱼的。”正当我打算离开之际,坐在收银机旁的中年男子突然开腔,“你要鲍鱼的话,算1400兰特(约800港币)一公斤,每次至少要买五公斤,下午五时后来交收。”在大街上的另一端,另一家海鲜批发店的女店主则在空白的收据纸上写下一个电话号码,“鲍鱼现在大概1200兰特一公斤,已经比以前贵了。我不方便给你地址,你要鲍鱼就打电话去跟他买。我不知道他叫甚么名字,只是我们都叫他‘小弟’。”

这背后的交易链与销售网到底有多庞大?究竟南非鲍鱼是如何从海礁间被采,再经烘烤处理制成干鲍,偷运到城市然后走私出境到海洋的彼端?

当毒品成为黑市货币

新春前夕,在俗称“海味街”的上环永乐街及德辅道西一带,不少旧式海味店都有售卖来自不同产地的干鲍,而来自南非的干鲍又会按大小标价逐斤出售。其中一间海味店店主李先生对记者说,没听说过有同行会卖走私干鲍,“走私又不见得便宜多少,又会惹麻烦,不值得冒这个险。”另外一间有兼营批发的海味店店员也向记者强调“没听过”走私一事,坚持他们货源完全正当。

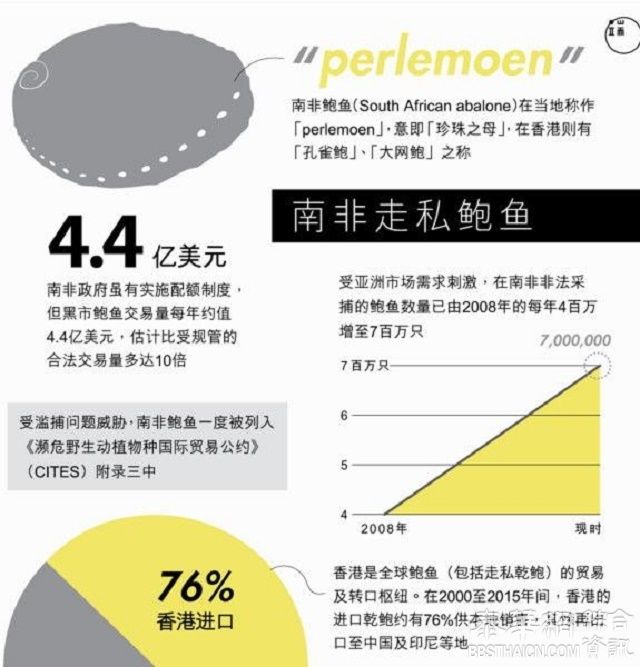

然而,贸易数据却说出另一个版本。“国际野生物贸易研究组织”(TRAFFIC)东非与南非分部项目主管Markus Burgener分析香港进口数据,发现香港自2001年起从东非与南非一带进口的干鲍量逾3万吨,比南非政府在同一期间所规限的合法总可捕量(Total Allowable Catch, TAC)多达10倍,当中的庞大落差,说明有大量干鲍透过走私进入香港市场,再转口到其他亚洲地区。这意味著香港人在市场上买到的南非干鲍,大有可能来自非法途径,而消费者以至部份批发商亦未必能分辨其来源。

“国际野生物贸易研究组织”(TRAFFIC)东非与南非分部项目主管Markus Burgener分析香港进口数据,发现香港自2001年起从东非与南非一带进口的干鲍量逾3万吨,比南非政府在同一期间所规限的合法总可捕量多达10倍,当中的庞大落差,说明有大量干鲍透过走私进入香港市场,再转口到其他亚洲地区。

南非农林渔业部(DAFF)在去年发布的数据亦估计,在南非海岸非法采捕的野生鲍鱼数量已由2008年的每年4百万增至7百万只。换言之,政府的配额制度成效不彰,根本无力打击滥捕现象。在2007年,南非鲍鱼因而被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录三中,惟三年后因为执法困难而被南非政府撤回。

南非鲍鱼面对的生态危机,始于上世纪70年代。当时,南非政府首次引入配额制度与刑事罚则,以确保野生鲍鱼数量维持稳定。但种族隔离政策导致白人控制绝大部份商业渔权,传统的黑人渔民社群被排拒于外,促使部份渔民以身试法,加入非法采捕行列。

同时,随著南非的边境限制在80年代末起渐趋宽松,以华裔与亚裔为主导的有组织犯罪集团开始乘市场之虚隙,在南非沿海社区招兵买马,大举偷运与走私非法采捕的鲍鱼,由此掌握这个利润丰厚的黑市交易至今。自此,南非野生鲍鱼数量一直锐减,政府设下的总可捕量只好不断相应下调;在1983年开放的休闲许可证(Recreational licenses)制度,亦因滥捕现象恶化而在2003年被废除。

在开普敦东部约50公里外的小镇斯泰伦博斯(Stellenbosch),退休工程师Ken在家中向记者展示他在90年代获批的休闲许可证、保育资料单张与量尺,用以指导一般市民能在不影响其物种繁衍的情况下,出海潜采鲍鱼及小龙虾。当年令他齿颊留香的野生鲍鱼,如今只能到部份高级餐厅才可食用。“这本来是我们的饮食文化,从前我家里甚至有鲍鱼食谱,滥捕问题却令这文化自我们的寻常餐桌上永远消失。”

“这本来是我们的饮食文化,从前我家里甚至有鲍鱼食谱,滥捕问题却令这文化自我们的寻常餐桌上永远消失。”

而在鲍鱼滥捕活动的前沿、西开普省(Western Cape)沿岸小镇贝蒂湾(Betty’s Bay)一所面朝大海的小平房里,年届76岁的Mike Tannet翻著一本黑皮厚笔记本,内页密密麻麻,写满他处理过的市民个案。“我自12岁开始潜水,成年后,我在西开普沿岸的珊瑚礁潜水,惊觉鲍鱼数量一直在减少,大量鲍鱼未届成年便被滥捕,直接影响其繁衍,而海藻亦因此失去‘天敌’而数量激增。”有专家曾经指出,这令鲨鱼的“主食”海豹更易在海藻之间藏身、避开鲨鱼的猎食,长远令鲨鱼数量减少,对整个海洋生物链起上难以预料的影响。

Tannet于是在95年与几位义工共同成立“Sea Watch”,监察该地一带沿岸的非法采捕活动,并开设了“热线”,让目击过程的市民能随时来电,纪录事件资料、向警方报案,甚至开车前往现场试图阻止偷猎者带同鲍鱼离开。

“20年来,我们共纪录6000多宗个案。”为此,他和妻子都曾经遭有帮派背景的偷猎者袭击受伤,更有义工的住所险些被纵火。“他们在夜里作案,配备武器、快艇,有时连水警都无力还击,不敢全速追捕。我相信亦有警员收授了贿赂,默许甚至配合偷猎者逃离现场。即使是他们成功被捕及起诉,有关的刑罚亦仅仅止于罚款或非常短的刑期,远远起不上阻吓作用。”

Burgener接受端传媒访问时表示,“据我们所了解,南非鲍鱼的走私方法主要有两种。第一种情况是,这些鲍鱼先被加工烘干制成干鲍,偷运出境到没有立法管制鲍鱼贸易的邻近东非国家,如莫桑比克或津巴布韦,然后再重新‘入境’到南非再转口到香港。第二种情况是透过伪造出口文件、或贿赂海关人员,直接从南非经由空运或船运送到香港。”

南非当地的研究与报导显示,在西开普省沿岸被帮派控制的渔民社区与港口,鲍鱼走私助长了另一项非法活动的肆虐:毒品的交易与流通。在2009年,《南华早报》亦曾引述,有证据显示有香港与中国的黑帮组织一直与南非的帮派合作,走私南非干鲍至香港。

“这是走私鲍鱼一个重要的伦理面向:很多渔民是因为缺乏就业机会而被迫铤而走险,为黑帮偷猎鲍鱼谋生。这等同跟毒枭签合约,他们无法回头,只能一直被奴役、连同家人一起遭毒品控制。”Burgener说。

换句话说,走私鲍鱼不只加快了物种的灭绝,同时亦在助长一个由犯罪集团控制、牟利的跨国黑市交易链。在开普敦市,不少当地人告诫我,千万不要试图前往被帮派控制的西开普省赫斯顿(Hawston)港口,否则随时会招致杀身之祸。

走私鲍鱼不只加快了物种的灭绝,同时亦在助长一个由犯罪集团控制、牟利的跨国黑市交易链。

以采捕鲍鱼维生的渔夫

在开普敦市中心,记者所见市内有几家高级中餐馆都有售卖手掌般大的野生活鲍鱼,每只标价2000至3000兰特不等。其中一家中餐馆店员兴致勃勃地跟我介绍店内水缸里一只大鲍鱼,“我看它应该有60岁了。”

但在开普敦市中心以南的沿海小城豪特湾(Hout Bay)、一个名为汉贝格(Hangberg)的沿山腰而建的社区里,一位以偷猎鲍鱼维生的渔民Louis(化名)对我说,他们每次冒险下水所得的渔获,酬金只值每公斤200多兰特。

“有时碰巧遇上华人中介的话,他们一般会愿意付高一点的酬金,即大约每公斤350至400兰特。但我们一般觉得由熟悉的当地人作中介比较安心,至少遇上被截查没收等状况,也不会算到我们头上。每次出海带同鲍鱼回来,我们就打给他,安排交收与付款,就是这样,之后那些鲍鱼会运去甚么工场、卖给谁,我都不想知道。”

但他们的薪酬十多年来都未有随市场价格而得到增加。Louis邀请我进屋,他在狭小的客厅沙发旁一边抽著大麻卷烟,一边对我说,“钱都全给那些中介人赚了。”他指一指我们身处的这座简陋又略呈破旧的木屋,“你看,十五年来我一直都只能住在这种房子,但那些中介人,白人与华人都有,他们都住小洋房,有自己的快艇。而我们甚么工具都要自己买、自己保管。”

“你要知道,我们每次出海下水都要大约七个人分工合作,那些酬金是要摊分给我们七个家庭的。我们不工作,家里的小孩就要挨饿。”从客厅掀起布幔进内,则是Louis一家的厨房与睡房,几乎没有多余的家具。雪柜旁放著一个用作捕鱼与小龙虾的渔网,两个年约六七的小孩在准备他们与小狗的午餐。从厨房的小窗外,可以窥见远处的港口、景色如画的海岸线一瞥。但这道风景毕竟不是属于他们的。

“当这个制度亏待你,你就要创造自己的制度。”他斩钉截铁的说。

Louis续说,“吸毒者”的标签不适用在他们身上。“我知道在西开普省有帮派控制的港口,你说的我都知道。但你看,我们胼手胝足,也只是仅能过活而已。我们还有小孩要供养,哪里有闲钱买毒品?我们靠潜泳谋生,需要正常体魄,又怎能沾毒?”

为了避开警方追踪,偷猎者一般带备潜水用具与照明灯,在晚上乘大浪出动。但风浪的危险再大,也不及被警方截获时遇上的对待可怕。“他们会殴打你,取走你所有财物,甚至出动橡胶子弹、或是用步枪狠狠向你迎头一击。这是一个平静的社区,没有甚么帮派暴力,唯一的暴力来自警察。”

“如果我们有权利,我们会比政府更懂得去管理这片水域的资源。”

这时,Louis客厅里另一位较年长的同伴Kopano(化名)开始插话。“对我们来说,捕鱼是我们唯一知道的谋生之道。这是我们所认知的世界,我们世代相传的权利。我们甚么资格都理应符合,但现在连配额也分不到,全都分了给企业,一切都被加上了形形色色的法律管制。为甚么政府不正视我们的权利?如果我们有权利,我们会比政府更懂得去管理这片水域的资源。”

偷猎成风揭示种族隔离遗痕

“在仍有种族隔离制度的年头,最初开始偷猎鲍鱼的都是白人。有个白人警察参与其中,发财就在镇外买了大屋和汽车,我们所有人都知道,但又能拿他甚么办法?从前白人做这些事都能逍遥法外,但到我们为了谋生要做同一样的事情,他们就在我们身上加以无数的标签。”Kopano续说,语气犹有不忿。

“从前白人做这些事都能逍遥法外,但到我们为了谋生要做同一样的事情,他们就在我们身上加以无数的标签。”

“大约二十年前,我们每个人都替大渔商做过零散工,每次工作满每三个月,他们就著我们离开。我们不是没尝试过反抗──在90年代初,我们组织罢工,尝试争取较好的待遇,但结果他们把我们全都辞退,因为觉得我们这些‘有色人种’学得太聪明了。现在,港口越来越多来自刚果、津巴布韦的外劳,因为他们连100兰特薪水的活也会抢著做。”

Louis和Kopano一众伙伴,是在2000年后才开始以偷猎鲍鱼为生。“令我最难过的,是外人不知道,我们此前从来都没有捕过鲍鱼,甚示不知道鲍鱼值多少钱。”Louis清楚记得,那是他还在念高中的时候。

“那时,镇上有一个无人不识的白人,他驾著一艘快艇出海去捕小龙虾,船上还有人替他即场烤熟作午餐。然后他问我有没有兴趣替他出潜捕鲍鱼。当天工作结束后,他拿著四大袋渔获,给了我20兰特,然后问我明天要不要再来。”就这样,Louis开始了“偷猎者”的生涯。

20年过去,种族隔离政策结束所应许的进步与平等,似乎没有在他们身上实现。

在种族隔离时代,汉贝格是一个为有色人种特设的安置区。Louis与同伴们其中一个常访的海礁,是开普敦对出的罗本岛(Robben Island),亦即南非首位黑人总统曼德拉与其他政治犯被囚禁之地。讽刺的是,20年过去,种族隔离政策结束所应许的进步与平等,似乎没有在他们身上实现。

“过去我们一直住在豪特湾的村庄里,海边留给他们。现在,他们也想要我们在山腰上的土地了。”Kopano说,“我们从不会叫自己做‘偷猎者’(poachers)。我们是渔民,是这里的原住民。”

各执一词的保育与执法观点

当物种保育与谋生权利产生的矛盾无从化解,执法与施政的失效,皆助长了双方对现存政治体制的不信任。

Louis与Kopano相信那些在海岸做生物调研的科学家在夸大鲍鱼面对的存亡危机,事实上是收取利益为大渔商效力;Tannet则相信,控制鲍鱼走私的贪腐现象不独见于地方警察部门,政府的农林渔业部亦有动机不去加强执法:“政府的现行做法是将在执法行动期间所充公的鲍鱼拍卖,价高者得,所得款额归部门所有。既然如此,他们放软手脚,继续纵容采捕行动,不是没有可能的。”

在1999年,农林渔业部正式展开一连串针对滥捕鲍鱼的执法行动,更在2003年设立“环保法庭”,提控涉案的偷猎者。但这些执法行动机制后来相继于2006年前后终止。在Tannet眼中,这是政策失误的明证,“在我的社区里,市民信任我们多于信任警察与农渔林业部的督察们。”

不过,农渔林业部辖下的海洋保育专责高级督察Brenton Holloway接受端传媒访问时解释,“拍卖充公鲍鱼由专责合规管理的办事处主持,所得的钱根本没有回到我们的编制里。事实上,是我们面对的官僚程序与部门间的资源争夺实在太多,我们的人手、资源与装备,跟那些专业、有组织的偷猎者皆不可比。”

他的同僚Johan Kruger在旁补充,“他们的船比我们的更大、更快。我们试过获批枪械,可是弹匣里根本没有子弹!就连警方的物资储存单位也曾被纵火烧毁。我们也没有军方的支援,根本达不到防范于未然之效。”

但Holloway不讳言说,“将没收的非法鲍鱼拍卖确实是不理想的,因为这样变相容许了黑市集团操控市场。我不知道部门里有没有人在追查拍卖所得后的去向,但我所知道的是,在南非,合法市场和黑市的界线其实是很模糊的。”

“真正可行与有效的出路,是重建‘环保法庭’一类的执法机制,同时在社区扩大基建投资与渔业支援。偷猎鲍鱼很大程度上是一个就业的问题。”

面对这些渔民的困境与盘根错节的利益网络,执法部门再加强阻吓之力,充其量也只能算是治标不治本之举。“真正可行与有效的出路,是重建‘环保法庭’一类的执法机制,同时在社区扩大基建投资与渔业支援。偷猎鲍鱼很大程度上是一个就业的问题。”Burgener如此解释。

但Louis对这些堂皇的计划不存寄望。去年初,农渔林部落实推行的小规模捕鱼政策支援,但他认为不见得能带来太大的实效。“现在政府定的总可捕量是每年98吨,即使我们能分下一半配额,那还是远远不够我们整个社区的需要。所以,就算有了这些政策,我们恐怕还是要继续去偷猎鲍鱼的。”黑市交易量毕竟太难匹敌,舍弃渡海偷猎生涯的机会成本太高了。

养殖作为出路?

南非新兴的养殖鲍鱼产业,仿佛能成为下一代的出路。“我们是知道野生鲍鱼数量在减少的,到我们的孩子长大时,它们可能就会消失了。如果我们将来都能参与这个产业,成为个体经营户,那我们也许就可以脱离这个循环了。”Louis说。

鲍鱼出口的可观市场份额与“永续鲍鱼”的愿景,催生了养殖鲍产业的迅速崛起。在西开普省南端的沿岸小城赫曼努斯(Hermanus),南非最大的鲍鱼养殖与出口企业之一“足金鲍”(Abagold)的市场营销经理Werner Piek带我参观在办公室对出的养殖场与加工场。“我们全以有机养殖,以天然海藻喂饲,不施加任何化学品,鲍鱼收成后,会立即送往隔邻的加工场除肠、清洁、浸泡、监控品质,然后入罐,出口至亚洲各大城市。我们是市面上唯一一个有‘海洋之友’(Friends of the Sea)认证的罐装鲍鱼品牌。”

目前,南非的持牌养殖鲍鱼总年产量大约为1500吨,其中“足金鲍”约占五分一产量。要是这个产业持续增长,会否能纾减野生鲍鱼的滥捕威胁?

但保育人士倾向认为,按目前养殖产业的规模及其高昂的前期投资成本,养殖鲍鱼的价格与产量尚难跟野生鲍鱼竞争,遑论取代。“至于把养殖鲍鱼放到海里协助物种重新繁衍的建议,目前我认为是言之尚早。试行计划显示,这些鲍鱼不太能适应复杂的海洋环境,难以繁殖下一代,存活率亦较低。两个生境的转换实在包含太多可变因数,需要更多研究观察。”Burgener如此解释。

那位处鲍鱼销售链中心的香港,又能做甚么?

Piek认为,严谨的进口标签制度有助消费者分办干鲍来源。“南非出口的罐装鲍鱼一定是合法的,因为生产期间需要经过非常严谨的发牌与审查程序。但非法干鲍却是一个监管漏洞。其实,非法干鲍制作过程中往往加入了很多不适宜食用的化学材料,只要香港政府要求入口干鲍需要提交食安证明,甚至要求进口商申领环保证书,那很多非法干鲍就应会在关口被拦下。这个可以在南非一方去推动,但问题是,香港不主动提出,这边就没有人会落实。”

香港能做甚么?

但明显地,南非走私鲍鱼的问题,并未有得到香港政府部门的重视。

但明显地,南非走私鲍鱼的问题,并未有得到香港政府部门的重视。首先,由于南非政府已经撤回原生鲍鱼在《濒危野生动植物种国际贸易公约》定义下的保育地位,香港渔农自然护理处缺乏具重大效力的法律依据去遏止走私鲍鱼入境;其次,虽然香港海关在过去曾经就个部走私案例跟南非的执法部门合作,但海关在回复端传媒记者的书面提问时,仅表示有关部门“并无此项分类数字”,公众因而无法查阅相关案例的趋势与资料。

要是呼吁大众要减少食用南非干鲍?这同样存在两难。对消费者来说,南非干鲍的价格确实是最大众化也最稳定的;像汉贝格这样的南非沿岸渔乡里,采捕鲍鱼仍然是渔夫们在贫困里试图养活家人、不得不如此的谋生之法。

“从前在英国有所谓‘Bobby on the beach’一说,意即驻守在沿岸的社区警察(注:‘bobby’在英式俚语中有警察之意),尽忠职守,关顾邻里,得到所有人的信赖。我们现在需要是这样的人,因为有时我实在不知道该信任谁。”一头白发的Tannet不无感触地说。在他剩余的岁月里,守护海岸的任务似乎不会轻易终结。他更提议记者可以留意非洲企鹅:“牠们的数量一直在减少,相信是与非洲西南岸一带过度捕鱼有关。”

在海岸线的另一端,Louis带记者走到屋外后园,展示他们近一周的工作后所遗下的一地鲍鱼硬壳,在阳光下闪著银绿色的珠光。然后他说,“那个寓意土地属于众人的‘彩虹之国’并不存在。我想,直至我离开人世的一天,我仍会在继续等待。”

未经允许不得转载:综合资讯 » 餐桌上的南非鲍鱼 背后竟是毒品生态渔业的战争