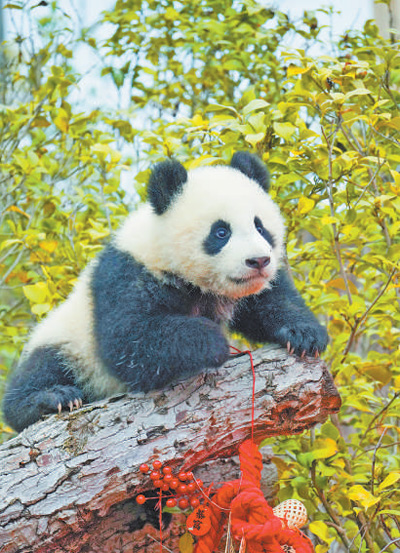

2024年新生大熊猫幼崽在熊猫基地新春主题活动中亮相。

成都大熊猫繁育研究基地供图

2024年新生大熊猫幼崽在熊猫基地新春主题活动中亮相。

成都大熊猫繁育研究基地供图

大熊猫国家公园王朗片区。

龙宇威摄(人民视觉)

2024年新生大熊猫幼崽在熊猫基地新春主题活动中亮相。

成都大熊猫繁育研究基地供图

核心阅读

来四川,寻觅大熊猫踪迹,都能收获什么?

在大熊猫国家公园看大熊猫嬉戏,在熊猫基地了解大熊猫习性和繁育情况……除了大熊猫,这里还有新发现的植物品种、茁壮成长的伴生动植物、丰富多样的自然教育活动。一条大熊猫寻踪生态旅游线路,为游客带来不一样的体验。

屏幕上,野生大熊猫抖一抖身上的浮雪,蹭一蹭红外相机旁的树木……春节假期,在位于四川省绵阳市平武县的大熊猫国家公园王朗片区,游客们来到自然教育中心了解大熊猫保护相关知识。

数百公里外,大熊猫国家公园卧龙片区。一群游客围着片区科学研究办公室正高级工程师程跃红,程跃红手持卧龙无柱兰标本,为大伙儿介绍片区珍稀动植物情况。

2024年以来,串联成都大熊猫繁育研究基地,大熊猫国家公园卧龙片区、王朗片区等多个点位的四川大熊猫寻踪生态旅游线路,成为越来越多人出行的选择。

来看大熊猫,又不只看大熊猫——了解科研进展、探秘其他珍稀动植物、参与自然教育,生态旅游为游客带来不一样的体验。

是国家公园,也是科学研究基地

离成都主城区不远的成都大熊猫繁育研究基地,游人熙熙攘攘。基地办公楼一层的大熊猫主题展板前,游客们仔细阅读,了解大熊猫的生活习性。“这些展板介绍了大熊猫的日常习性和繁育研究情况,帮助游客更深入了解相关的科学知识。”四川省濒危野生动物保护生物学重点实验室青年科研人员王东辉说,他和同事们负责大熊猫相关细胞生物学研究。

大熊猫国家公园也是大熊猫保护中重要的科研基地。近年来,在大熊猫国家公园卧龙片区,野生大熊猫影像捕捉、植物新物种的情况等,引发了越来越多前来游览体验的访客的好奇。

大屏幕上,访客可以随时观察野生大熊猫影像监测点的实时情况。利用局域网结合超短波传输,辅之以大熊猫“猫脸”识别技术,野外实况传输野生大熊猫影像已经实现。“利用传回的影像,我们可以分析野生大熊猫生存情况。”程跃红介绍。

近3年来,卧龙片区已经新发现并命名多个植物品种。卧龙无柱兰便是程跃红和同事一起发现、命名的。

野化放归大熊猫也是公众关心的重点。“我们在石棉片区成立了大熊猫小种群保护与复壮研究开放实验室,完成了大熊猫DNA数据库构建。”四川省林草局科研教育处处长张黎明介绍,实验室能为评估大熊猫野化放归情况提供遗传学参考。

雪花飘落,装点了半山树木。春节期间,访客到访大熊猫国家公园,还能参加夜巡等活动,了解科研进展。在大熊猫国家公园喇叭河片区,每天夜晚,访客们跟着工作人员了解如何发现植物新品种,更换野外红外相机存储卡。

保护好“伞护物种”,也就保护了其他物种

背上背包,手持登山杖。巡护员罗春平收拾妥当,喊上队友,大步跨出大熊猫国家公园王朗片区牧羊场保护站,前往固定监测样线巡护。

在大熊猫国家公园,大熊猫是“伞护物种”。“所谓‘伞护物种’,就是它的生境需求能满足周围其他物种的生境需求,保护好这类物种,就能保护其他物种。”走在巡护小道上,罗春平说,大熊猫生存的地方有大量林木,生存着其他物种,保护好大熊猫,也就能保护其栖息地内其他物种,这些其他物种也被称为“伴生物种”。

除大熊猫外,王朗片区有大中型兽类72种、鸟类280多种,其中不少是国家重点保护野生动物。“王朗片区还有800多种植物,很多也是国家重点保护野生植物。”罗春平说,丰富的生物多样性是王朗片区的独特魅力,访客可以在片区了解不同动植物的习性,感受大自然的神奇力量。

毛冠鹿温驯,四川羚牛体形庞大,岩羊动作灵活……提起王朗片区的动物,罗春平能准确说出每种动物的特性。“夏日,访客喜欢到这里寻踪拍摄动植物,到了冬日,大家则喜欢赏雪,通过展陈了解动物们如何度过冬天。”罗春平说。

得益于多种保护行动的实施,大熊猫国家公园动植物资源丰富多样。“截至目前,我们在拖乌山、泥巴山、二郎山等大熊猫生态廊道修复区域已发现30多次大熊猫活动。”四川省林草局栖息地保护处负责人范育红说,大熊猫的“伞护效应”显著,大熊猫的生存环境越来越好,同处一个环境的金丝猴、雪豹、红豆杉等1万余种伴生动植物也都得到良好保护。

在卧龙片区,许多访客会对各类植物充满好奇。作为科研人员和巡护员,程跃红不仅要发现新物种,更要保护好各类动植物。

沿着固定监测样线,漫步在邓生沟,程跃红向访客介绍卧龙片区的植物资源:“除了卧龙无柱兰等新发现命名物种,卧龙片区还有国家重点保护野生植物60多种。”

在位于大熊猫寻踪生态旅游线路上的北川国家森林公园,有一片辛夷林。每年4月左右,辛夷花开放,漫山遍野成了花的海洋。“近几年,我们还在大熊猫国家公园唐家河片区新记录到黑头剑蛇、红嘴鸥和三棱虾脊兰等动植物10多种。”唐家河片区科研监测科科长肖梅说。

这个春节,程跃红和值班的同事为来访人员做了不少动植物生长习性讲解。“大家最关心的还是动物们怎么过冬,食物是如何储备的。”程跃红说。

参与生态旅游,也是接受自然教育

春节期间,访客林女士来到王朗片区自然教育中心。王朗片区的生态基底、岷山森林动态监测网络情况、大熊猫野外监测实时影像……林女士边看边赞叹:“第一次来王朗片区,觉得很长知识。”

紧接着,来到岷山国家永久性大样地,佩戴耳麦,解说声传递到林女士耳中:“我们可以从组成森林的小单元中,去深入了解这里的环境因子、物种组成、群落结构和生物量……”

“听解说加上学习标识牌上的科普知识,即使是第一次来这里,也能很好地了解动植物知识。”林女士说。她参加的主题体验,正是绵阳市平武县王朗白马风景区管理局联合专业机构设计的“给原始森林做体检”主题线路,访客可以通过这条线路进行研学探究。

16条解说路线,18个不同解说主题……如今,这条自然教育线路日趋成熟。“我们将自然教育线路分为观察感受型、研学探究型等4个不同类型,可以全方位满足不同年龄层次访客的需要。”平武县王朗白马风景区管理局相关负责人余鳞介绍,今年春节期间,王朗片区访客人数超1.7万人次。

让公众既参与生态旅游,又接受自然教育,大熊猫国家公园的自然教育生态体验不断丰富。“我们推动成立了大熊猫国家公园自然教育联盟,平武县与汶川县还建立了2所自然教育总校及14所分校,培训专兼职自然教育人才1000余人次,自然教育讲解队伍达到500人。”张黎明说,去年,四川片区自然教育生态体验总人数已突破440万人次。

自然教育场地不断完善,产品形态也持续丰富。2024年,仅平武县就吸引了超过35万人次参与自然教育。余鳞说,包括王朗片区在内,相关地方和部门正不断创新完善利益连接机制,让国家公园入口社区的村民能通过担任生态导赏员等方式提供自然教育服务,获得更多收入。(本报记者 王永战)

《人民日报》(2025年02月05日 第 12 版)

未经允许不得转载:综合资讯 » 来看大熊猫,又不只看大熊猫(美丽中国·不一样的生态游④)