在第二十三届中国国际环保展览会上,绿色低碳循环经济示范基地模型吸引了人们的目光。

胡庆明 摄(人民图片)

在第二十三届中国国际环保展览会上,聚光科技在展位展出新研发的机器狗。

本报记者 刘发为 摄

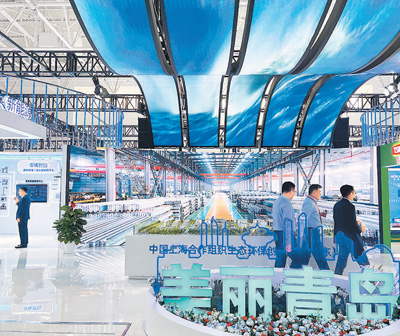

第二十三届中国国际环保展览会青岛展览区。

本报记者 刘发为 摄

美丽中国建设,离不开产业支撑。

到2024年,中国生态环保产业年营收连续3年超过2.2万亿元。近年来,中国生态环保产业逐步从传统的末端治理模式向全过程减污降碳和清洁生产深度延伸,产业体系持续优化升级,为美丽中国建设注入“绿动力”。

中国工程院院士曲久辉表示,在全球绿色转型的浪潮中,中国生态环保产业逐步实现从“跟随者”向“引领者”的历史性转变。

前不久,记者在第二十三届中国国际环保展览会上发现,一批新技术、新成果、新理念正给生态环保产业带来新活力。

曾经的剩余物有了更好的去处

记者眼前,展位中的厨房、卫生间等样板间,看起来跟日常并无区别,实则大有不同。

以前,农田里的秸秆等农林剩余物或是直接焚烧,或是回收之后制作成牲畜饲料,如今摇身一变成为家具板材。

在万华禾香板材的生产车间,农林剩余物“变身”无醛添加板材,需经历分拣、烘干到涂胶组坯,再到最终入库的15道工序。

“2006年,我们第一批无醛添加人造板成功下线,打破了传统板材依赖甲醛胶黏剂的局限。”万华生态产业集团股份有限公司董事长郭兴田介绍,这项技术不仅获得了国家科技进步奖二等奖,更为家装行业带来了一场绿色革命。

以农林剩余物为原料,万华生态集团生产的无醛板材可以应用于地板、护墙板、室内门、橱柜等领域,成为传统木材的理想替代品。

不只是在原材料端做足“绿色”文章,万华生态集团还将绿色理念贯穿到生产经营全过程——

在能源端,绿色大家居产业园启用屋顶光伏发电项目,利用太阳能满足生产用电需求;在物流端,在全国布局16个产业园,形成300至500公里物流半径圈,这种分布式产业集群模式,提升了资源利用效率,减少了碳排放。

这几年,万华生态集团推出“绿色工业化定制整装”模式,将传统分散式手工现场作业带入大规模工业化时代,将室内装修拆解为十大工业模块体系,通过“工厂生产,到家安装”模式,实现装修材料的高效利用和快速交付。

记者在展位看到,“绿色工业化定制整装”是将家具、电器等所有的元素集成好后,统一配送到消费者家中,然后像拼积木一样装到一起。

“这种模式不仅节材70%以上,还让拆下来的旧家具得以回收再利用,形成了一个资源循环体系。”郭兴田表示,“我们的目标是构建一个从源头到终端的绿色闭环,以技术创新为驱动,推动家装行业向低碳、节能、环保方向迈进。”

这些年,像万华生态集团一样,在资源循环利用上下功夫的企业越来越多,曾经的剩余物变成了可以得到更好利用的“香饽饽”,这样的探索,既节约了资源,也开辟了消费的新风尚。

数智化转型催生新产品

这几年,以人工智能等为代表的新技术不断突破发展,为生态环保产业的发展提供了越来越多的“利器”,搭建了越来越多的应用场景。

前不久,《国家生态环境监测网络数智化转型方案》印发,中国生态环境监测的数智化转型正在深入推进。

在此次展会中,有专门的展区聚焦生态环境智慧监测这一领域。

在聚光科技的展位,一台处在C位的“超感官”机器狗吸引了众多参观者的目光。

据现场工作人员介绍,这台机器狗上可以根据用户需求,搭载扫描式激光气体遥测仪、红外热成像设备等仪器,自主完成工业园区的巡检流程,能够快速锁定泄漏点等异常情况,为园区安全生产保驾护航。

气候变化是当下全球共同关注的话题,而应对气候变化的前提是精准掌握温室气体的变化数据。

灵析光电研发的中国首台套高精度温室气体分析仪,吸引了众多参观者驻足咨询。“在环境生态监测中,温室气体的监测是比较困难的,因为大气中的二氧化碳增长是十分缓慢的,这就要求仪器的灵敏度非常高才行。”灵析光电相关负责人介绍,“这款产品采用国际领先的技术,在支撑中国自主碳监测网络建设方面将发挥重要的作用,目前已在不少监测站应用。”

《国家生态环境监测网络数智化转型方案》中提到,到2027年,中国将实现包括“无人运维、智能采样、黑灯实验室、立体遥测”在内的多项创新。目前,不少企业已经在仪器智能体、无人化实验室等方面有所创新和斩获。

在展会现场,记者看到了谱育科技搭建起来的自动化实验室。现场工作人员介绍,在这个自动化实验室中,操作人员只需要将待检测的样本放进来,设定好需要检测的项目,系统便会自动通过机器人或传输轨道将样本送到指定位置进行检测,完成后自动生成报告,既保证了检测结果的统一性,又提高了检测效率。

谈到生态环境监测的数智化转型,聚光科技总经理韩双来有自己的理解:“无人运维、数智化改造已经成为当前环境质量监测的重要发展方向。通过智能化或数字化改造,传统的站房升级为智能站房,仪器也逐步向无人化方向发展,实验室中的仪器也会配备机械臂、视觉传感和AI大脑,实现自动和智能分析。这些发展趋势不仅契合市场需求,也为企业创新指明了方向。”

产业发展有了更多保障

晨光中,光伏板像粼粼波浪吞吐阳光;夜幕下,污水处理厂的彩灯勾勒出江河筋骨——生态环保产业在城市里拔节生长,地方政府化身“护苗园丁”。

在今年展会期间,江苏省泰州市委常委、政法委书记张小兵向大家推介泰州生态环保产业。

地市级政法委书记,为何会跑到展会推介生态环保产业?原来,张小兵还有另一个身份——泰州市节能环保产业链链长。

“每个季度,泰州市委、市政府领导班子都会听取产业发展情况汇报。除了联系生态环保产业以外,我还负责联系一个重点园区、若干个重点企业和省级重大项目的推进工作。”张小兵介绍,当前,泰州市委、市政府通过市领导联系服务重点产业链、重点园区、重点企业和重大项目等工作机制,加快形成凝心聚力推动高质量发展的浓厚氛围。

近年来,泰州市出台了一系列优惠政策和扶持措施,为生态环保企业的发展壮大创造了良好的环境。目前,泰州市拥有生态环保类规上企业280余家,实现产值近500亿元,涌现出了一批具有核心竞争力的优秀企业,产品和技术不断走向世界,覆盖欧美、非洲、东南亚等60多个国家和地区。

作为今年展会的主宾市,山东省青岛市也是政企组团来参展。

“在主场日活动上,我们重点推介了中国—上海合作组织生态环保创新基地(山东),通过构建‘一窗口三平台’,聚力打造面向以上合组织国家为重点的生态环保国际交流合作、技术创新与产业实践的旗舰平台。”青岛市生态环境局党组书记、局长孙吉海在接受记者采访时表示,希望以展会为契机,搭建起政府、产业、科研、学界多方深度对话的桥梁,广泛开展务实合作,为美丽中国建设和环保产业发展贡献青岛力量。

近年来,青岛以污染防治攻坚战为突破口,加速推进“美丽青岛”建设。在此过程中,青岛通过实施蓝天碧海净土保卫战、无废城市建设等专项攻坚行动,持续释放环保产业政策红利与需求潜力,催生出覆盖水气土废处理全链条的创新型企业矩阵。

经过系统性培育,青岛环保产业已形成多层级发展格局,诸多企业攻克海洋生态修复、危废资源化等多项“卡脖子”技术,推动全市收获313个空气优良好天,近岸海域水质优良面积占比提高至99.3%,初步构建起产业生态化与生态产业化的良性循环。

中国环境保护产业协会会长郭承站表示,近年来,中国生态环保产业践行“绿水青山就是金山银山”理念,加快绿色科技创新和先进绿色技术推广应用,做强绿色制造业,发展绿色服务业,壮大绿色能源产业,发展绿色低碳产业和供应链,构建绿色低碳循环经济体系,取得显著成效,对生态环境高水平保护和推进经济社会高质量发展发挥了不可替代的作用。(记者 刘发为)

《人民日报海外版》(2025年04月22日 第 08 版)

未经允许不得转载:综合资讯 » 为美丽中国建设注入“绿动力”