图一

图为“星火归聚:现代版画会与第二回全国木刻流动展”展厅一景。

广州美术学院供图

美术创作如何凝聚民族精神力量?近期,在广州美术学院美术馆举办的一场小而美的展览——“星火归聚:现代版画会与第二回全国木刻流动展”,通过一件件作品与文献,缓缓拉开抗战美术的序幕,带领观众回到新兴木刻运动蓬勃兴起的年代。

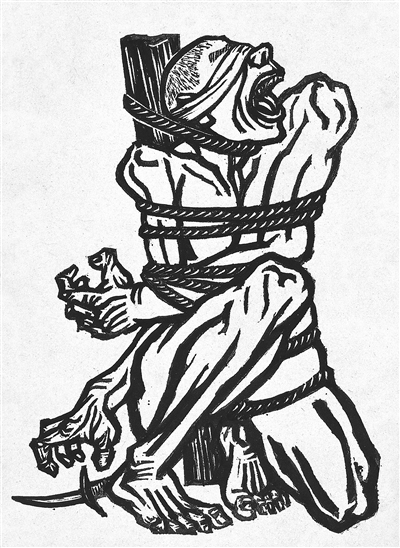

90年前,1935年5月,电影《风云儿女》在上海首映,由田汉作词、聂耳谱曲的主题歌《义勇军进行曲》迅速传遍大江南北;年底,青年版画家李桦的木刻作品《怒吼吧!中国》(见图一)问世,并于次年参加由广州现代版画会主持的“第二回全国木刻流动展览会”,先后在多地巡展。两个形式迥异的艺术作品,传达着一个共同的时代呼声,那就是“中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声”。今年是中国人民抗日战争胜利80周年,在聆听和齐唱国歌《义勇军进行曲》之际,重温《怒吼吧!中国》这幅经典木刻,格外有意义。因为通过它,我们同样能听到历史深处的回响。

在这幅高20厘米、宽约15厘米的木刻里,李桦用粗壮饱满的阳刻线条,有力刻画出一位被缚男子的刚烈挣扎。作品构图简练,造型鲜明,气势夺人。左下角锋利的匕首,在态势上成为被缚者紧绷的手掌的延伸,同时也激发我们作为观看者的一个强烈愿望,那就是希望被蒙住双眼的他,能一举抓到这个武器,我们甚至想要直接告诉他,匕首近在咫尺!

这幅木刻的艺术效果之一,就是把“观看”或者说“视觉”这个经验问题化了。准确地说,视线被切断了,声音取而代之。从被缚者那大张的口中,我们能够想象甚至听到他愤怒的吼声,体认、感受他激烈的情绪。声音,成为这幅木刻所要刻画和传达的对象。以视觉艺术语言表现非视觉元素,恰是这件作品的创作难度和成功之所在。

在这个意义上,李桦的这幅代表作和20世纪初以德国为中心的表现主义艺术有着深厚的血缘关系。在世界各地的艺术青年中激起巨大回响的表现主义运动,是对狂放不羁、赤诚刚烈的现代创造主体的肯定,其精神诉求和呐喊姿态,给众多艺术形式——从木刻到电影,从文学到戏剧再到音乐,带来了崭新的能量和面貌。正是在表现主义风格的木刻里,鲁迅有感于一种“力之美”和新的艺术理念,进而呼吁艺术家们要以刀代笔,在木板上直抒胸臆,横扫追求精致小巧的颓唐之风,为现代中国创造新的大众艺术。

《怒吼吧!中国》所体现的表现主义美学,其所包含的由“看”向“听”再向“喊”的观念递进,也清晰地反映在这幅作品的标题上。这里被要求放声怒吼的,显然不是画面上已经在大声疾呼的男子,而恰恰是画前的观众;浑身赤裸、双眼被蒙的受难者,也并不能被径直看成是“中国”的具体形象或再现,而是借以唤起民族自觉、自尊、自立的艺术造型和象征。“中国”在这里并不是写实意义上的呈现,而是一个需要被唤醒,需要以自己的声音和行动来确认集体存在、展现新面貌的命运共同体。

自20世纪初,“唤醒中国”作为一个激动人心的主题和愿景,就一直激励着一代又一代的中国知识分子和艺术家们。上世纪20年代初给这个主题命名的是铁捷克,一位曾在中国教书、游历的苏联剧作家。他创作的话剧《怒吼吧,中国!》于1926年在莫斯科首演,随后在全球多地演出。有感于这部剧作的巨大冲击力,剧作家田汉当时就提出中国人不仅要自己来演《怒吼吧,中国!》,更要创造出自己的“叫喊的艺术”!

在一个更宽广的历史背景里,木刻《怒吼吧!中国》高度概括了一个大的时代变迁,即五四时期充满焦灼和惶惑的个人“呐喊”,到20世纪30年代成为日益高涨的民族“怒吼”。伴随或者说推动着这个时代变迁的,是新的声音经验与听觉想象,是新的大众文化。于上世纪30年代迅速兴起、具有强大政治动员力的抗日救亡歌咏运动,便是这种新的大众文化最具代表性的形式之一。而当时的抗日救亡歌咏运动中最受欢迎的一首歌曲,就是1935年随着电影而诞生并广泛传播的《义勇军进行曲》。

《怒吼吧!中国》不仅表现、记录、奏响历史强音,更要求我们从静态的观看者转为积极的发声者、呼喊者。从文学到绘画,从日报到期刊,从留声机到无线电,现代的传播媒介和技术塑造了现代中国人视觉和听觉的环境及经验。“怒吼吧!中国”,作为反侵略反压迫的集中表达,也作为一个集合多种媒体的文化事件,将不断回荡在我们耳畔,成为穿越时空、历久弥新的精神力量。

(作者唐小兵为香港中文大学文学院教授)

《人民日报》(2025年04月27日08版)

未经允许不得转载:综合资讯 » 为民族呐喊的抗战强音(抗战文艺作品巡礼)