观众在参观“非遗正青春——中国非物质文化遗产传承人研修培训计划十年成果展”。

展览上的皮影作品。

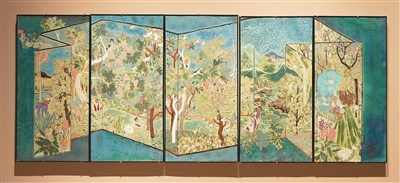

展览上的陶瓷作品。

非物质文化遗产是人类文明的重要组成部分,它见证了历史的演变,承载着人类的情感、智慧和创造力。日前,“非遗正青春——中国非物质文化遗产传承人研修培训计划十年成果展”在中国非物质文化遗产馆举办。展览分为传统工艺、表演艺术等4个主题展区,集中展示140余所中国非物质文化遗产传承人研修培训计划(以下简称“非遗研培计划”)参与院校教师和学员的1000余件(套)优秀作品和学术研究成果。

非遗研培计划面向各级非遗代表性传承人以及非遗领域大量普通从业者,委托高校和机构对他们进行针对性培训和教学,通过学习专业知识和交流实践,用思想碰撞拓展创造空间。

守正传承 探索创新

走进表演艺术展区,一对等比例放大的皮影角色悬挂在幕布前,在参观者来来往往带起的微风中轻轻摇曳。皮影戏历史悠久,流行范围极为广泛,并因各地所演的声腔不同而形成风格多样的皮影戏,是古老的中国民间传统艺术。2011年,中国皮影戏入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录。

皮影戏(环县道情皮影戏)是首批国家级非物质文化遗产代表性项目之一。其表演富有甘肃地域特色,节奏明快,声情并茂,却一度面临生存困境。通过非遗研培计划,优美独特的唱腔和精湛的皮影制作及表演技巧等在更多年轻人手里焕发出光彩。陇东学院打造的红色题材皮影戏《陇原第一枪》在兰州展演时,该校音乐学院学生安嘉慧负责挑线。虽然她以前没有接触过皮影戏,但在老师的指导下,让静态皮影有了肢体语言的那一刻,她“感觉特别有成就感,一下子就喜欢上了这门传统艺术”。

如何将传统工艺融入生活也深受非遗研培计划学员关注。展柜中,栩栩如生的紫砂作品“纸戏·玉兔”令人眼前一亮。作者梁贵川从事紫砂器制作多年,参加同济大学传统工艺设计创意研培班之后,他意识到材质与题材的创新可以为紫砂器带来更多可能。有别于传统紫砂器具的古朴厚重,他参考折纸的质感,在泥料、纹样和工艺上别出心裁,展示了玉兔的自由轻盈,也呈现了传统工艺与现代审美相结合的新面貌。

织锦是丝绸技艺的集中体现,中国目前有相关国家级非物质文化遗产代表性项目几十项,分布在20多个省份。

浙江理工大学在纺织服装和创意设计领域积淀深厚,其前身“蚕学馆”创办于清光绪年间。目前,浙江理工大学开设的织锦技艺传承及创意设计课程涉及云锦、蜀锦、宋锦、壮锦等多个品类,为织锦非遗代表性传承人提高技艺、开阔视野提供了支持。

来自广西的梁恒源曾是该课程的学员。谈起研修经历,他表示,在学习的同时,通过与老师、同学的交流,大家经常能碰撞出关于织锦的创新火花。

如今,梁恒源已与广西艺术学院、广西民族大学、广西职业技术学院等5所学校达成合作,向高校学生传授壮锦技艺,致力于教会学生使用竹笼机等传统壮锦织机。“只要有人会织,就是一种传承。”他说。

赋能乡村 激活文旅

中华大地幅员辽阔,各地非物质文化遗产代表性项目展现出鲜明的地域特色,承载着当地的文化底蕴与魅力。

在江苏连云港花果山,这里的云雾茶文化与制茶技艺有着上千年的历史。在南京大学非遗研培计划的指导下,学员张义香开办连云港市绿祥茶叶种植专业合作社,依托省级非遗代表性项目连云港云雾茶制作技艺,研发出“绿葵云雾茶”“猴乡红”红茶等新产品,让云雾茶走向世界舞台。当地通过“专业合作社+基地+农户+民宿”的销售模式,目前带动了630多名农民就业。改善后的生态景观也吸引许多游客前来观光旅游,并实地体验采茶制茶的过程。

在新疆,新疆大学依托当地独特丰富的文化资源,推出花毡、印花布织染、刺绣等传统技艺研培项目,共举办研培班14期、培训学员近800人。

在新疆大学的蒙古族刺绣培训班,通过接受培训,学员们提升刺绣技艺,视野也更加开阔,对民族美术和设计等有了更多理解。学员布日才次克介绍,她将培训中学到的刺绣技艺灵活运用,把自己平时穿的衣服或围巾都绣上了花纹和图案,这让周围人很感兴趣,也想要购买她的刺绣作品。“等我把民族刺绣技艺和设计理念都学扎实了,我还要学习服装的剪裁和制作,希望以后自己能亲手设计、制作出漂亮的民族服饰。”她说。

丰富多样的非遗技艺和产品也为新疆文旅发展增色添彩。在吐鲁番市葡萄沟景区内的非遗集市上,地毯、土陶、面人、柳编、彩鞠、刺绣、烙画等3000余种非遗商品让中外游客沉浸其中。

拥抱世界 走向海外

如何走向文化背景迥异的海外市场?从非遗研培计划走出的传承者们也在通过自己的积极探索,寻找破题之道。

略微泛黄的底布上,青色扎染深浅错落,明暗间点染出苍蓝色的远近山峦,展现苍山洱海美景。作品《苍洱共生》的作者段袁是国家级非物质文化遗产代表性项目白族扎染技艺的年轻一代传承者。

段袁出身云南白族扎染“世家”。作为年轻人的他和身为白族扎染传承人的父母一起,共同探索传统扎染技艺与现代潮流的碰撞融合。他们在创新工艺的同时,依托扎染布,开发了背包、纸巾盒、服饰等一系列产品,将产品出口到日本、泰国等国。此外,他们还创建璞真白族扎染博物馆,并参加国内外非遗交流活动和电视节目,向世界展示白族扎染技艺。

李福明是国家级非物质文化遗产代表性项目银饰锻制技艺(鹤庆银器锻制技艺)的大理白族自治州级代表性传承人。展厅里展出了一组他制作的纯银咖啡滤杯,精美的制作兼具实用性与艺术感。经过研培学习,李福明进一步打开了视野,较早开启了电子商务平台的销售模式,也完成了从“技艺匠人”到“文化传播者”的身份转变。

伴随着电子商务的飞速发展,云南省鹤庆县销售银器的淘宝商店快速增长到380多家,鹤庆新华银匠村成为远近闻名的“淘宝村”。

坚持品质是鹤庆银器赢得市场广泛认可的诀窍。制作银器的原料采用纯度为99.99%的纯银;生产流程上,按照传统技法,由匠人手工一锤一錾完成……李福明制作的纯银咖啡滤杯等产品不仅贴合国际市场需求,也进一步打开了云南咖啡的知名度。如今,鹤庆银器已远销美国、日本、印度、马来西亚、尼泊尔、泰国、巴基斯坦等国。

守正创新,融合发展,年轻的传承人正以自己的方式展现古老非遗的独特魅力,为文化传承、文明互鉴注入更多活力。(作者 曹于茵 黄敬惟)

《人民日报海外版》(2025年08月20日 第 07 版)

未经允许不得转载:综合资讯 » 非遗薪火燃新焰(文化中国行)