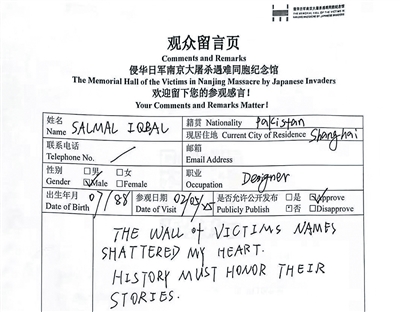

巴基斯坦游客SALMAL IQBAL在参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆后写下留言:“镌刻满遇难者名字的名单墙令我心碎。历史必须记住他们的遭遇。”资料图片

“九·一八”历史博物馆的“勿忘国耻”警世钟。新华社记者 王承昊摄

两名小观众参观中国人民抗日战争纪念馆主题展览。翁奇羽摄(人民图片)

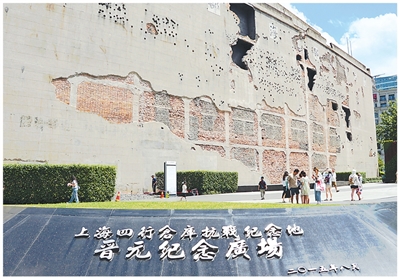

市民和游客参观上海四行仓库抗战纪念馆。马伟勤摄(人民图片)

重走英雄之路 留下“红色足迹”

今年,为缅怀革命先烈、传承红色基因,东北烈士纪念馆通过网络面向社会各界发出邀请,征集与革命烈士活动、革命历史事件相关的全国各地红色地标打卡作品。来自不同省份的网友通过实地参观、拍照、留言等方式参与打卡,留下了自己的“红色足迹”。

我怀揣着对革命先烈的崇敬之情,跨越三千多公里,奔赴这场期待已久的红色之约。东北烈士纪念馆,一座承载厚重历史的精神殿堂,一幅幅黑白照片,讲述着一段段直抵人心的红色故事。

我急不可待地告诉讲解员叔叔,我来自赵一曼烈士故乡,四川宜宾。鼻子陡然一酸,自豪感在我心中翻江倒海般涌起,泪水不听话地在眼眶里涌动着。

赵一曼烈士的英勇事迹,一直深深触动着我,面对敌人各种泯灭人性的酷刑,她始终坚贞不屈。无数的革命先辈,他们也曾有平凡的生活,却为了国家的未来、民族的解放,义无反顾地投身战火,以生命为代价,换取我们今天的幸福安宁。

走出纪念馆,我的心久久不能平静。革命先辈们用热血和生命书写的壮丽篇章,是中华民族最宝贵的精神财富。作为后辈,我们更应铭记历史,传承红色基因,努力学习,为祖国的繁荣富强,贡献自己的力量。

作为宜宾市赵一曼纪念馆红领巾宣讲员,身披一抹鲜艳的红,每次讲解,都是一次红色传承的接力,我一定会把英雄故事带给更多的听众,让革命精神在时代的浪潮里永不褪色。

——东北烈士纪念馆观众赵俊昊

踏入上海四行仓库抗战纪念馆,历史的厚重感扑面而来。墙壁上斑驳的弹痕,仿佛在无声诉说着那场激烈而悲壮的战斗。1937年,淞沪会战末期,谢晋元率领“八百壮士”,以寡敌众,坚守四行仓库,战斗持续四天四夜,他们用热血和生命谱写了一曲可歌可泣的英雄壮歌。

馆内陈列的一幅幅照片、一件件文物,生动地还原了当年的战斗场景。看着战士们简陋的武器装备,再想想他们面对的是装备精良的日军,巨大的差距更凸显出他们英勇无畏的精神。

走出纪念馆,心情久久不能平静。如今的和平生活,是无数先烈用鲜血换来的。“八百壮士”在绝境中坚守,为的是国家的尊严和民族的希望。他们的事迹让我深刻明白,在困难和挑战面前,只要坚定信念、团结一心,就没有克服不了的艰难险阻。作为新时代的青年,我们更应铭记历史,传承先辈们的爱国精神,在各自的岗位上拼搏奋斗,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

——上海四行仓库抗战纪念馆观众徐静然

“九·一八”历史博物馆的残历碑将1931年9月18日永久定格。裂开的碑体如破碎山河,弹痕累累的日期提醒着那个改变中国命运的深夜——日军自炸南满铁路栽赃中国军队,悍然发动侵华战争。

展厅内,北大营沙盘重现了东北军驻地遭突袭的场景,泛黄的《义勇军进行曲》手稿上依然跳跃着救亡图存的呐喊……杨靖宇将军冻硬的棉衣、赵一曼写给幼子的绝笔信,都是血写的民族气节。

站在复原的731部队实验室玻璃墙外,阴冷的空气裹挟着历史真相:那些被称作“马路大”的同胞,至死都在用躯体记录侵略者的罪证。

出口处的年份数字铜牌与进门时的残历碑遥相呼应,警世钟上“勿忘国耻”四字沉甸甸地坠在心头。

离馆时春风拂过碑前新柳,裂开的石缝里钻出几星野花。十四年抗战硝烟已散,但那段用血火淬炼的民族记忆,永远在历史的断层处铮铮作响。

——“九·一八”历史博物馆观众吴一凡

观看主题展览 留言纸短情长

每天上午9时开馆后,中国人民抗日战争纪念馆《为了民族解放与世界和平——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年》主题展览展厅内人潮涌动。自7月8日开展以来,观展人次已超过40万。观众怀着崇敬与肃穆之情,在馆内留言簿上抒发真情实感。

明白振兴中华的重要性。望祖国繁荣富强,勿忘历史,国泰民安!我要为祖国复兴努力学习,不让历史重演!强我中华,愿世界和平!

——北京育才学校学生尹玺雯

坚持和平发展,努力实现民族复兴,吾辈有责,前事不忘后事之师,胜利属于英雄的中国人民!

——华北电力大学学生杨骐跃

为抗日战争牺牲的人们,为战争付出一生的中国军人们,你们的英勇顽强与艰苦奋斗,一直激励着我!如今,我们不能忘,也不敢忘!铭记历史,珍爱和平,勿忘国耻,尽好一名军人的职责!

——军人吴女士

作为一名生活在和平年代的中国人,有必要也有义务了解中国人民抗日战争这段真实历史,丰沛的图文、遗留物品的展示在视觉和听觉上都给予我极大的震撼。今日的岁月静好是先辈们浴血奋战、抛洒热血换来的。勿忘历史,珍惜当下,勿忘国耻,报效祖国,是我们必须要牢记和践行的。

——金融工作者刘洋

数度落泪,为战争时期南迁的文物,为数百万军人的保家卫国,为众志成城的台儿庄。在(参观)结束前看到烈士照片由灰白变得鲜艳的那一瞬间,他们仿佛回来了。看看这个世界吧,你们的付出,我们都记得,我们也会把这里建设得更好,放心吧!

——医生孙旭

历经烽火硝烟,方知和平岁月之珍贵。作为一名文化工作者,工作中征集了许多见证中国人民抗战壮烈历史的文学作品手稿、家书、文物等,共同镌刻中华民族伟大抗战精神的不朽丰碑。在以后的工作中,用好文物资源,讲好抗战故事,弘扬抗战精神,汲取奋进力量。

——中国现代文学馆工作人员徐莹

传承历史记忆 凝聚和平力量

7月30日下午,日本爱知县“令和遣中使”青少年友好访华团来到侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,参加“铭记历史·共筑和平”中日青少年音乐交流活动,与南京紫金草童声合唱团合作演出。此次访华团中有12名日本高中生,参观纪念馆后,他们才第一次真切“触摸”到历史原貌。

现在不管是日本还是中国,经历过战争的人越来越少了。正因为如此,这次来到侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,了解了历史事实后,我认为通过将战争的惨痛教训传达给后世,也许可以防止战争再次发生。南京大屠杀幸存者人数越来越少,我认为纪念馆的重要职能是把历史传递给更多人。为了记住历史,不再发生战争,回国后我会把在纪念馆里的经历告诉更多日本人。

——日本学生田中翔

这是我第一次来到中国,也是我第一次来到南京。关于南京大屠杀,虽然我们在课堂上学习过,但却是第一次亲眼看到纪念馆中的场景。馆中一处有很多遇难者名字的地方,让我深有感触,我怀着严肃而沉重的心情离开了纪念馆。历史不可忘记,历史要眼见为实。回到日本后,我会通过演讲、上课等形式,把在南京看到的告诉更多学生。

——日本爱知县立中村高等学校校长河野健治

8月15日,第四批南京大屠杀历史记忆传承人颁证仪式在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行,6名南京大屠杀历史记忆传承人获得认证,其中包括两名外籍人士,他们是1937年参与建设南京安全区的国际友人约翰·拉贝和理查德·布莱迪的后代,这是南京大屠杀历史记忆传承人“队伍”中首次出现国际友好人士。

目前,纪念馆已先后完成四批认证,传承人总人数达38人。不同历史背景的传承人带来各具特色的视角,让这段历史的多元叙事呈现得更完整,为铭记历史、传播和平注入生生不息的力量。

祖父的事迹深深烙印在家族记忆中,作为后代,我们理应以身作则,始终致力于推动和平与发展。

——约翰·拉贝的孙子托马斯·拉贝

唯有知晓黑暗,才会珍惜光明。希望可以让全世界了解南京大屠杀的历史真相,能为此努力,我深感荣幸。

——理查德·布莱迪的曾孙女梅根·布莱迪

如今从中国传出的很多故事在某种程度上被遗忘了,这些故事必须被更多地传播,以增进人们之间的理解。如果相互理解,就有可能展开对话。我向往和平,但没有这种理解,和平的机会就很渺茫。传承历史记忆,正是为了让更多的人了解真相、增进理解与认知,从而守护和平、远离战争。

——援华抗日国际友人乔治·何克的外甥马克·托马斯

(本报记者朱金宜采访整理,本报记者尹晓宇、施芳、刘梦丹参与采写)

资料来源:东北烈士纪念馆、中国人民抗日战争纪念馆、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

底图制作:徐妍迪

《人民日报海外版》(2025年08月28日 第 11 版)

未经允许不得转载:综合资讯 » 万千心声汇聚澎湃力量(游红色场馆 听历史回响)