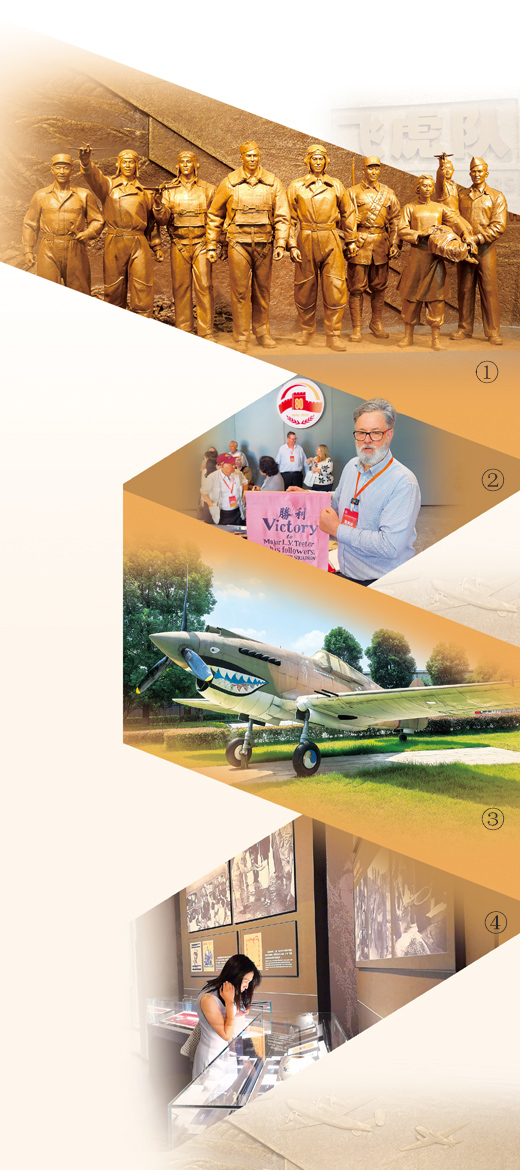

图①:柳州飞虎队常设展览上的飞虎队纪念雕塑。

本报记者 杨俊峰摄

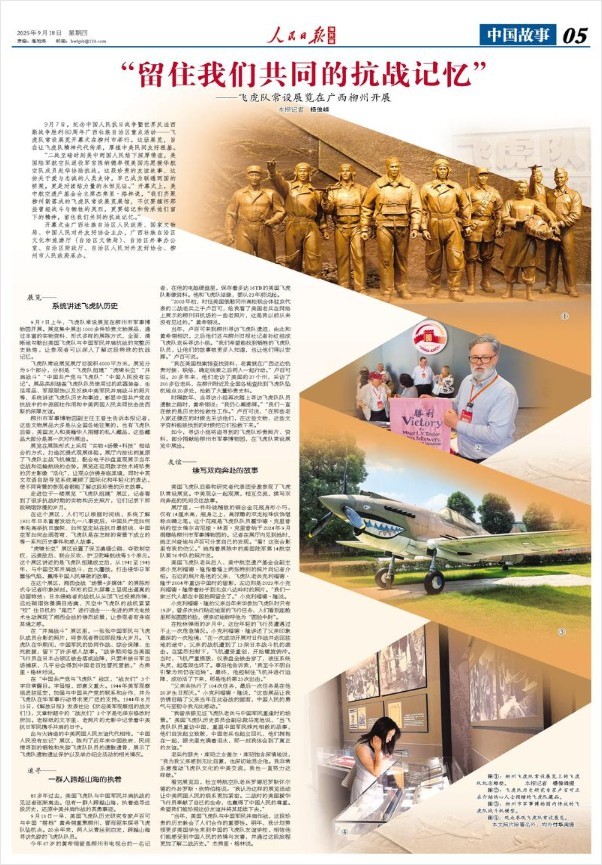

图②:飞虎队历史研究专家卢百可正在介绍热心人士捐赠的飞虎队藏品。

图③:柳州市军事博物园内停放的飞虎队战斗机模型。

图④:观众参观飞虎队常设展览。

本文照片除署名外,均为付华周摄

9月7日,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年广西壮族自治区重点活动——飞虎队常设展览开幕式在柳州市举行。这场展览,旨在让飞虎队精神代代传承,厚植中美民间友好根基。

“二战至暗时刻美中两国人民结下深厚情谊,美国陆军航空队退役军官陈纳德率领美国志愿援华航空队成员赴华协助抗战。这段珍贵的友谊故事、这份关于爱与忠诚的人类史诗,早已成为联通两国的桥梁,更是对团结力量的永恒见证。”开幕式上,美中航空遗产基金会主席杰弗里·格林说,“我们齐聚柳州新落成的飞虎队常设展览展馆,不仅要缅怀那些曾经战斗与牺牲的英烈,更要铭记和传承他们留下的精神,留住我们共同的抗战记忆。”

开幕式由广西壮族自治区人民政府、国家文物局、中国人民对外友好协会主办,广西壮族自治区文化和旅游厅(自治区文物局)、自治区外事办公室、自治区财政厅、自治区人民对外友好协会、柳州市人民政府承办。

展览——

系统讲述飞虎队历史

9月7日上午,飞虎队常设展览在柳州市军事博物园开展。展览集中展出1000余件珍贵文物展品,通过丰富的实物资料、形式多样的展陈方式,全面、清晰地勾勒出美国飞虎队与中国军民并肩抗战的完整历史脉络,让参观者可以深入了解这段特殊的抗战记忆。

飞虎队常设展览展厅总面积6000平方米,展览分为5个部分,分别是“飞虎队组建”“虎啸长空”“并肩战斗”“中国共产党与飞虎队”“中国人民没有忘记”。展品类别涵盖飞虎队队员使用过的武器装备、生活用品、军服服饰以及反映中美军民并肩战斗的照片等,系统讲述飞虎队历史和事迹,彰显中国共产党在抗战中的中流砥柱作用和中美两国人民共同抗击法西斯的深厚友谊。

柳州市军事博物园副主任王普生告诉本报记者,这些文物展品大多是从全国各地征集的,也有飞虎队后裔、美国友人和美籍华人捐赠的私人藏品,这些藏品大部分是第一次对外展出。

展览在展陈形式上采用“实物+场景+科技”相结合的方式,打造沉浸式观展体验。展厅内按比例复原了飞虎队主战飞机模型,配合电子沙盘直观展示当年空战和运输航线的态势。展览还运用数字技术将珍贵的历史影像“活化”,让观众仿佛身临其境,同时中英文双语自助导览系统兼顾了国际化和年轻化的表达,使不同背景的参观者都能了解这段珍贵的历史故事。

走进位于一楼展览“飞虎队组建”展区,记者看到了很多抗战时期的实物和历史照片,它们记录下那段硝烟弥漫的岁月。

在这个展区,人们可以根据时间线,系统了解1931年日本蓄意发动九一八事变后,中国共产党如何率先高举抗日旗帜、如何坚定站在抗日最前线、中国空军如何血洒苍穹、飞虎队是在怎样的背景下成立的等一系列历史事件和感人故事。

“虎啸长空”展区设置了保卫滇缅公路、夺取制空权、远袭敌后、联合反攻、护卫驼峰航线等5个单元。这个展区讲述的是飞虎队组建成立后,从1941至1945年,与中国空军并肩战斗、血火鏖战,打击侵华日军嚣张气焰,赢得中国人民尊敬的故事。

在这个展区,湘西会战“场景+多媒体”的展陈形式令记者印象深刻。环形的巨大屏幕上呈现出逼真的动画特效:日本侵略者的战机从头顶飞过投掷炸弹,远处硝烟弥漫满目疮痍,天空中飞虎队的战机紧紧“咬”住日机的“尾巴”进行追击……先进的声光电技术生动展现了湘西会战的惨烈场景,让参观者有身临其境之感。

在“并肩战斗”展区里,一张张中国军民与飞虎队成员合影的照片,将参观者带回那段烽火岁月。飞虎队在华期间,中国军民的协同作战、综合保障、生死救援,留下了许多感人故事。“战争期间每当美国飞行员在日本占领区被击落或迫降,只要未被日军当场捕获,几乎总会得到中国老百姓冒死营救。”杰弗里·格林对说。

在“中国共产党与飞虎队”战区,“战友们”3个字非常醒目。字虽短,却意义重大。1944年美军观察组进驻延安,加强与中国共产党的联系和合作,并为飞虎队在华军事行动寻求更广泛的支持。1944年8月15日,《解放日报》发表社论《欢迎美军观察组的战友们!》,文章标题中的“战友们”3个字是毛泽东修改时所加。老报纸的文字里、老照片的光影中记录着中美抗日军民携手并肩的日子。

血与火铸造的中美两国人民友谊代代相传。“中国人民没有忘记”展区,陈列了近年来中国政府、民间搜寻到的牺牲和失踪飞虎队队员的遗骸遗骨,展示了飞虎队遗物遗址保护以及举办纪念活动的相关情况。

追寻——

一群人跨越山海的执着

80多年过去,美国飞虎队与中国军民并肩抗战的见证者逐渐离去。但有一群人跨越山海,执着追寻这段历史,还原中美并肩作战的英勇事迹。

9月10日一早,美国飞虎队历史研究专家卢百可与中国“搭档”黄希翎重聚柳州,冒雨驱车探寻飞虎队坠机点。20余年来,两人从青丝到白发,跨越山海寻访失踪的飞虎队队员。

今年67岁的黄希翎曾是柳州市电视台的一名记者,在他的电脑硬盘里,保存着多达16TB的美国飞虎队影像资料。他和飞虎队结缘,要从23年前说起。

“2002年初,时任美国俄勒冈州高校联合体驻京代表的二战老兵之子卢百可,给我看了美国老兵在网络上展示的柳州旧机场的一些老照片,这是我以前从来没有见过的。”黄希翎说。

当年,卢百可来到柳州寻访飞虎队遗迹,由此和黄希翎相识,之后他们还与柳州日报社记者孙红组成飞虎队老兵寻访小组。“我们希望能找到牺牲的飞虎队队员,让他们的故事被更多人知道,也让他们得以安葬。”卢百可说。

“我在美国档案馆查找资料,老黄就在广西这边负责对接、联络,确定线索之后两人一起行动。”卢百可说。20多年来,他们走访了美国的27个州,采访了200多位老兵,在柳州附近及全国各地查找到飞虎队坠机地点20多处,抢救了大量珍贵史料。

时隔数年,当寻访小组再次踏上寻访飞虎队队员遗骸之路时,黄希翎说:“我仍心潮澎湃。”“我们一直在做的是历史的抢救性工作。”卢百可说,“在那些老人家还健在的时候去采访他们,在这些文物、这些文字资料能被找到的时候把它们抢救下来。”

如今,寻访小组将追寻到的飞虎队珍贵照片、资料,部分捐献给柳州市军事博物园,在飞虎队常设展览中展出。

友谊——

续写双向奔赴的故事

美国飞虎队后裔和研究者代表团受邀参观了飞虎队常设展览。中美观众一起观展,相互交流,续写双向奔赴的民间交往故事。

展厅里,一件玲珑精致的铜合金花瓶身形小巧,仅有14厘米高,瓶身之上,高浮雕的双龙抢珠纹饰堪称点睛之笔。这个花瓶是飞虎队队员霍华德·克里普纳的侄女维尔吉尼娅·林恩·克里普纳于2024年9月捐赠给柳州市军事博物园的。记者在展厅内见到她时,她正兴奋地与卢百可分享自己的发现。“看!这张合影里有我的伯父。”她指着展陈中的美国陆军第14航空队第76中队的照片说。

美国飞虎队老兵后人、美中航空遗产基金会副主席小克利福德·隆指着墙上两张特别的照片向记者介绍。右边的照片是他的父亲、飞虎队老兵克利福德·隆于2004年重访中国时的留影,左边则是2023年小克利福德·隆带着孙子到北京八达岭时的照片。“我们一家三代人都在中国拍照留念了。”小克利福德·隆说。

小克利福德·隆的父亲当年来华参加飞虎队时只有19岁,曾多次执行贴近地面的飞行任务,人们看到座舱里那张圆圆的脸,便亲切地称呼他为“圆脸中尉”。

在枪林弹雨的岁月中,这位年轻的飞行员遭遇过不止一次危急情况。小克利福德·隆讲述了父亲印象最深的一次险境:“在一次成功开展对日作战并返回驻地的途中,父亲的战机遭到了13架日本战斗机的袭击。在猛烈扫射下,飞机遭受重创,开始螺旋俯冲。当时,飞机严重损毁,仪表盘全被击穿了,液压系统失灵,起落架也坏了。事后他告诉我,‘我至今不明白引擎为何仍在运转’。最终,他控制住飞机并进行迫降,成功活了下来,那是他的第23次出击。”

“父亲共执行了104次任务,最后一次任务是在他20岁生日那天。”小克利福德·隆说,“这些展品让我仿佛目睹了父亲当年在此奋战的画面,中国人民的勇气与坚韧令我无比感动。”

“我曾亲眼见证飞虎队老兵与中国军民重逢时的场景。”美国飞虎队历史委员会副总裁马宽池说,“当飞虎队队员重访中国,重温中国军民殊死相救的故事,他们自发起立致敬,中国老兵也起立回礼,他们拥抱在一起,眼光里充满着泪水,那一刻我体会到了真正的友谊。”

老兵约瑟夫·库珀之女盖尔·库珀饱含深情地说,“我为我父亲感到无比自豪,也深切地思念他。我非常乐意推动飞虎队文化的中美交流,我也一直努力这样做。”

看完展览后,杜立特航空队老兵罗德尼罗斯怀尔德的外孙罗斯·坎特伯格说:“我认为这样的展览活动让中美两国人民的联系更加紧密。二战时的美国援华飞行员奉献了自己的生命,也赢得了中国人民的尊重。希望我们能珍视这份友谊并将其延续下去。”

“当年,美国飞虎队与中国军民并肩作战,这段珍贵的历史教会了人们合作的重要性。明年,我计划带领更多美国学生来到中国的飞虎队友谊学校,相信他们能感受到中国人民的热情与友善,并通过这段旅程更加了解二战历史。”杰弗里·格林说。(本报记者 杨俊峰)

《人民日报海外版》(2025年09月18日 第 05 版)

未经允许不得转载:综合资讯 » “留住我们共同的抗战记忆”